2025 04 . 09

介護の基礎知識嚥下(えんげ)食 とは? その必要性と分類について

加齢などによりそしゃく嚥下機能が低下した人に提供する嚥下食には、誤嚥事故の防止や低栄養の予防、「口から食べる」ことによるQOL(生活の質)の維持・向上など大切な役割があります。そしゃく嚥下機能の状態に合わせて適切な嚥下食を提供できるよう介護の現場で活用されている嚥下食の分類や調理のポイントについて解説します。

そしゃく力や飲みこむ力が低下した人に提供する嚥下食は、そしゃく嚥下機能の状態に合わせてとろみや食事の形態を調整する必要があります。適切な嚥下食を提供するための指標である日本摂食嚥下リハビリテーション学会が定めた嚥下食の分類や調理のポイントについて解説します。

目次index

1.嚥下食とは?

加齢や疾病などによりそしゃく嚥下機能が低下すると、ものを噛めなくなったり、うまく飲みこめなくなり、普通の食事を摂ることが難しくなります。その結果、誤嚥による肺炎や窒息を引き起こしたり、低栄養や脱水に陥いったりするなどの危険性があります。

こうした問題を防ぐのが嚥下食です。嚥下食とは、食事の形態を変えるなど、食べやすく、飲み込みやすく調理した食事全般のことです。また、嚥下食は栄養を摂取するだけでなく、「口から食べる」という人間の根源的な喜びや楽しみを大切にし、QOLの維持・向上を図る上でも大切な役割を果たします。

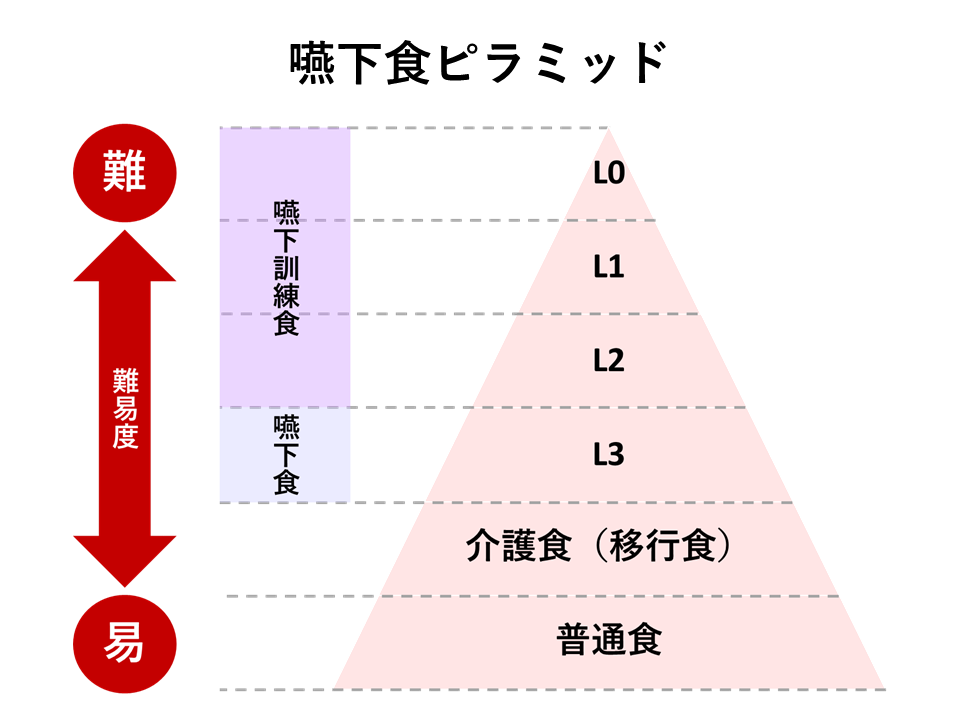

嚥下食の分類基準

嚥下食は、誤嚥などのリスク管理や低栄養の予防につながる食事ですが、いくつかの形態があるため、食べる人のそしゃく嚥下状態に合わせた嚥下食を提供することがとても大切です。状態に合わない食事を提供してしまうと、誤嚥等のリスクが上がってしまったり、食への意欲低下を招いてしまう場合もあります。

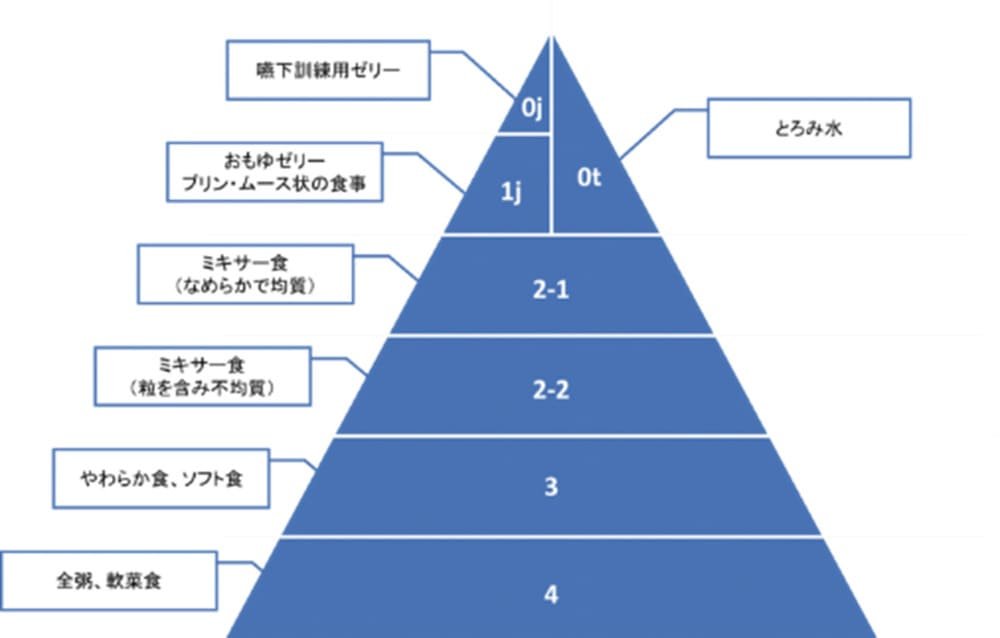

嚥下食には、ムース食やゼリー食、ミキサー食などさまざまな形態があり、その基準として介護の現場で広く用いられているのが日本摂食嚥下リハビリテーション学会が作成した分類(学会分類)です。学会分類2021では、食事の分類、およびとろみの分類をそれぞれ学会分類2021(食事)、学会分類2021(とろみ)と表しています。

学会分類2021(食事)

学会分類2021では、食事を大きく5段階に分類し、0~4までのコード番号で示しています。コードごとに、形態や、その目的・特色が示されており、そしゃく嚥下機能に合わせた食事形態を選ぶ目安にするための基準として利用されています。

コード0(嚥下訓練食品0j/0t)

嚥下の訓練を行うレベルで、比較的症状の重い方の評価・訓練に用いられます。万一誤嚥してしまった場合の重症化リスクを下げるため、たんぱく質含有量が少ないものが推奨されています。コード0には、ゼリー状を示す0jと、とろみ状を示す0tが設定されています。

【食品例0j】お茶ゼリーや果汁ゼリー、市販の嚥下訓練用のゼリー

【食品例0t】お茶や果汁にとろみをつけたもの

コード1j(嚥下調整食1j)

飲み込みやすいゼリー、プリン、ムース状の食品が該当します。均質でべたつかず、まとまりがよく、やわらかいもので、たんぱく質含有量の多少は問わないとされています。

【食品例】卵豆腐、重湯ゼリー、ミキサー粥のゼリー、介護食として市販されているゼリーやムース

コード2(嚥下調整食2‐1/2‐2)

ピューレ、ペースト、ミキサー食など、べたつかず、まとまりやすいもの、スプーンですくって食べることが可能なものが該当し、コード2の中でもなめらかで均質なものを2-1、やわらかい粒などを含む不均質なものを2-2としています。

【食品例2-1】粒がなくべたつかないペースト状の重湯や粥

【食品例2-2】やや粒があるがやわらかく離水もなくべたつかない粥

コード3(嚥下調整食3)

形はあるけれども、舌で簡単に押しつぶすことができて、飲み込みやすく作られた食品が該当します。ムース食、ソフト食と呼ばれることがあります。市販の肉・魚や野菜類をさまざまな技術を用いて軟化させた製品の多くがも、コード3に含まれます。

【食品例】五分粥や全粥、つなぎを工夫したやわらかいハンバーグの煮込み、やわらかく仕上げた卵料理、あんかけをしたやわらかい野菜の煮物

コード4(嚥下調整食4)

かたさ・ばらけやすさ・貼りつきやすさなどのないもので、箸やスプーンで切れるやわらかさの食品が該当します。軟菜食、やわらか食と呼ばれることもあります。

【食品例】全粥、軟飯、素材に配慮された煮込み料理、卵料理

学会分類2021(とろみ)

学会分類2021では、とろみの程度によって薄いとろみ、中間のとろみ、濃いとろみの3段階に分類しています。

段階1 薄いとろみ

「drink(ドリンク)」するという表現が適切なとろみの程度。口に入れると口腔内に広がり、味や温度によっては、とろみが付いていることがあまり気にならない場合もあります。ストローで容易に吸うことができ、スプーンを傾けるとすっと流れ落ちる状態です。

段階2 中間のとろみ

明らかにとろみがあることを感じるものの「drink」するという表現が適切なとろみの程度。口腔内ですぐには広がらず、舌の上でまとめやすく、ストローで吸うには抵抗がある状態です。スプーンを傾けるととろとろと流れ落ちます。

段階 3 濃いとろみ

明らかにとろみがあり、「eat(イート)」するという表現が適切なとろみの程度。まとまりがよく、のどの奥に送り込むのに力を要し、ストローで吸うのは困難な状態です。スプーンを傾けてもある程度形状が保たれる状態です。

2.おいしく食べやすい嚥下食とは?

嚥下食は、前述の学会分類を参考にしながら食べる人のそしゃく嚥下機能の状態に合わせて、適切な食形態で提供することが大切です。また、食欲を高めるために、好みのものを取り入れたり、盛りつけに気を配ることも重要です。

嚥下しやすい食品・しにくい食品

嚥下食を提供する際には、嚥下しやすい食品・嚥下しにくい食品もを把握し、食品の特徴に配慮して調理することが大切です。

嚥下しやすい食品

・やわらかいもの

・べたべたしていないもの

・口の中でまとまりやすいもの

・なめらかで均質なもの

嚥下しにくい食品

・かたくてかみ砕きにくいもの:いか、たこなど

・ベタベタしたもの:餅など

・口の中でバラバラになりまとまりにくいもの:ひき肉、クッキーなど

・水分が少なくパサパサしたもの:パン、いも類、固ゆで卵など

・弾力が強いもの:こんにゃく、かまぼこなど

・繊維質のもの:ごぼう、れんこん、ふきなど

・酸味が強いもの:酢の物、かんきつ類など

・さらさらした液体:水、お茶、汁物など

調理する際のポイント・注意点

おいしく食べやすい嚥下食を提供するために押さえておきたいポイント・注意点をご紹介します。

やわらかく調理する

かためのものは、「煮る」「蒸す」「つぶす」「する」などしてやわらかくします。肉などに使用する市販の軟化剤もありますが、圧力鍋などを使用するのもよいでしょう。

まとまりをよくする

さらさらした液体や、口の中でばらつきやすいものは、誤嚥の危険が高くなります。市販のとろみ剤を活用するなどして、まとまりよく、のどを通りやすい食事になるよう気をつけましょう。

見た目にも配慮する

嚥下食は、通常の食事と見た目が変わってしまう場合が多いので、美味しさを感じられるように彩りや盛り付けの工夫をしましょう。南瓜の黄色、青菜の緑などを主菜の付け合わせに添えると、彩りよいお皿になります。

栄養に配慮する

嚥下食は調理の工程で加水することが多いため、通常の食事よりもかさが増えてしまい、食べ切れなくなりがちです。やわらかい卵料理や豆腐、乳製品などの食べやすく栄養価の高い食品を取り入れたり、市販の栄養補助食品を活用したりするなどして、の必要な栄養を十分摂るための工夫をしましょう。

※記事掲載のイラスト・写真はすべてイメージです。

この記事の監修

言語聴覚士

坂藤 美智子

略歴 国立身体障害者リハビリテーション学院言語聴覚科卒業

東京都リハビリテーション病院、医療法人三慶会指扇病院・指扇療養病院勤務を経て、㈱ベネッセスタイルケア サービス推進部に所属し、ホームからの声も反映した安全な製品づくりに携わっています。

あわせて読みたい