2025 05 . 28

介護の基礎知識ムース食とは?作り方のポイントや注意点を解説

ムース食は、噛む力や飲み込む力が弱ってきた方のための介護食です。食材をペーストにしてムース状に成形することで、食事としての形と食べやすさ・飲み込みやすさを両立させています。ムース食のメリットやデメリット、作り方の注意点や喜んでいただけるポイントまで詳しく解説します。

通常の食事や軟菜食が難しい場合でも、噛む力や飲み込む力は残されています。すぐにミキサー食へと移行せず、そこで検討していただきたいのがムース食です。この記事ではムース食の特徴と他の介護食との違い、ムース食の調理で注意すべき点、喜ばれるムース食作りのポイントまで解説いたします。

目次index

1.ムース食とはどんなもの?

ムース食とは通常の食事や食材をペースト状にして、増粘剤で固め、ムース状にした介護食です。すりつぶした後、再び食材の形を作るため、通常の食事と同じように見た目・味・香りが楽しめます。噛む力が弱くなっていても、舌でつぶせて口の中でまとまりやすいため、食べやすく飲み込みやすいのが特徴です。噛む力・嚥下機能の低下が進んできた方に適した介護食です。

・すりつぶした食材にゼラチンなどを加えて作る

ムース食は通常の食事に出汁や水分を加え、フードプロセッサーやミキサーにかけてペースト状にすりつぶしたあと、ゼラチンなどの増粘剤を加えて作ります。

・舌でつぶせて飲み込みやすい

ムース食はすりつぶしてから食材の形にしているので、口当たりが良く、やわらかな食感です。舌で簡単につぶせる上に口中で食塊を形成しやすく、嚥下力が弱ってきた方にも飲み込みやすいのが特徴です。

・流動食・ミキサー食に進む前の食形態

通常食やソフト食が難しくなってきたからと、すぐに流動食やミキサー食に移行してしまうと噛む機能はますます衰えてしまいます。少しでも食べる力が残っているのであれば、ムース食を検討してみてはいかがでしょうか。

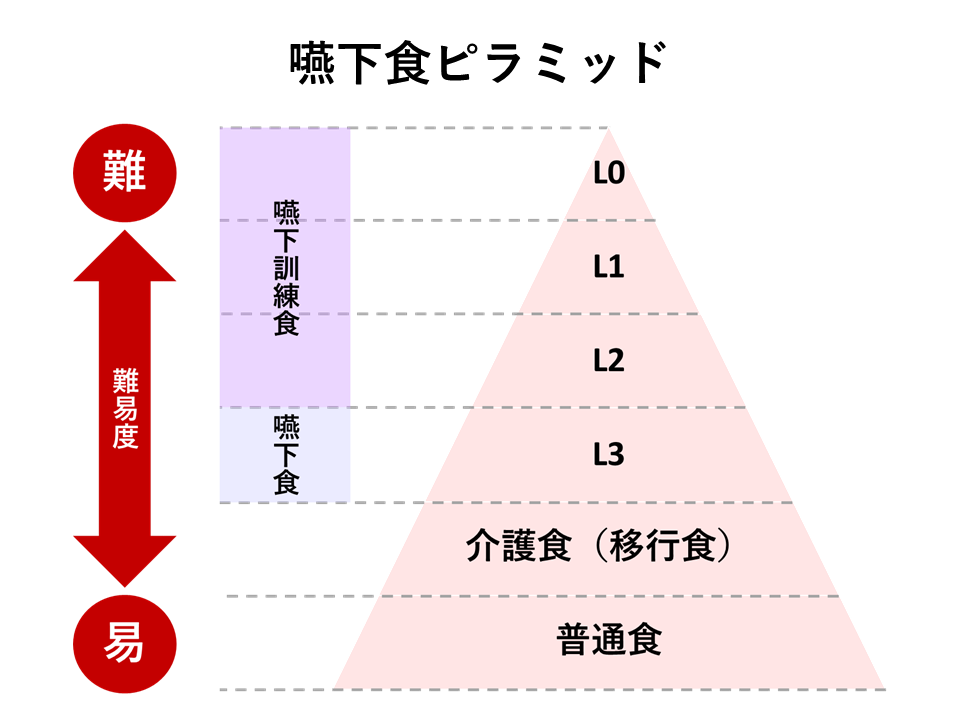

介護食におけるムース食の位置づけ

ムース食は、食べる力がより弱ってきた際に選択される介護食です。その方のそしゃく力・嚥下力に応じて、軟菜食→ムース食→ミキサー食と移行していきます。軟菜食は舌や歯茎で噛むことを前提にしていますが、ムース食は噛まずに舌でつぶせるほどやわらかい食事と定義されています。ミキサー食は、ムース食よりもさらに噛まずに食べられる食形態です。

・ムース食の位置づけ

日本摂食嚥下リハビリテーション学会による「嚥下調整食分類2021」では、ムース食は3に相当する位置付けです。下記の学会分類2021(食事)早見表と嚥下状態から、最適な介護食の検討にお役立てください。

介護食におけるソフト食の位置付け

日本摂食嚥下リハビリテーション学会

学会分類2021(食事)早見表

| コード 【Ⅰ-8項】 | 名称 | 形態 | 目的・特色 | 主食の例 | 必要な咀嚼能力 【Ⅰ-10項】 | 他の分類との対応 【Ⅰ-7項】 | |

| 0 | j | 嚥下訓練食品0j | 均質で、付着性・凝集性・かたさに配慮したゼリー 離水が少なく、スライス状にすくうことが可能なもの | 重度の症例に対する評価・訓練用 少量をすくってそのまま丸呑み可能 残留した場合にも吸引が可能 タンパク質の含有量が少ない | (若干の送り込み能力) | 嚥下食ピラミッドL0 えん下困難者用食品許可基準Ⅰ |

|

| t | 嚥下訓練食品0t | 均質で、付着性・凝集性・かたさに配慮したとろみ水 (原則的には、中間のとろみあるいは濃いとろみ*のどちらかが適している) | 重度の症例に対する評価・訓練用 少量ずつ飲むことを想定 ゼリー丸のみで誤嚥したりゼリーが口中で溶けてしまう場合 タンパク質の含有量が少ない | (若干の送り込み能力) | 嚥下食ピラミッドL3の一部(とろみ水) | ||

| 1 | j | 嚥下調整食1j | 均質で、付着性、凝集性、かたさ、離水に配慮したゼリー・プリン・ムース状のもの | 口腔外で既に適切な食塊状となっている (少量をすくってそのまま丸呑み可能) 送り込む際に多少意識して口蓋に舌を押し付ける必要がある 0jに比し表面のざらつきあり | おもゆゼリー、ミキサー粥のゼリーなど | (若干の食塊保持と送り込み能力) | 嚥下食ピラミッドL1•L2 えん下困難者用食品許可基準Ⅱ UDF 区分 かまなくてよい(ゼリー状)*UDF:ユニバーサルデザインフード |

| 2 | 1 | 嚥下調整食2-1 | ピューレ・ペースト・ミキサー食など、均質でなめらかで、べたつかず、まとまりやすいもの | 口腔内の簡単な操作で 食塊状となるもの (咽頭では残留、誤嚥をしにくいように配慮したもの) | 粒がなく、付着性の低いペースト状のおもゆや粥 | (下顎と舌の運動による食塊形成能力および食塊保持能力) | 嚥下食ピラミッドL3 えん下困難者用食品 許可基準Ⅲ UDF 区分 かまなくてよい |

| 2 | 嚥下調整食2-2 | ピューレ・ペースト・ミキサー食などで、べたつかず、まとまりやすいもので不均質なものも含む スプーンですくって食べることが可能なもの | やや不均質(粒がある)でもやわらかく、離水もなく付着性も低い粥類 | (下顎と舌の運動による食塊形成能力および食塊保持能力) | 嚥下食ピラミッドL3 えん下困難者用食品 許可基準Ⅲ UDF 区分 かまなくてよい |

||

| 3 | 嚥下調整食3 | 形はあるが、押しつぶしが容易、食塊形成や移送が容易、咽頭でばらけず嚥下しやすいように配慮されたもの 多量の離水がない | 舌と口蓋間で押しつぶしが可能なもの。押しつぶしや送り込みの口腔操作を要し(あるいはそれらの機能を賦活し)、かつ誤嚥のリスク軽減に配慮がなされているもの | 離水に配慮した粥など | 舌と口蓋間の押しつぶし能力以上 | 嚥下食ピラミッドL4 UDF 区分 舌でつぶせる |

|

| 4 | 嚥下調整食4 | かたさ・ばらけやすさ・貼りつきやすさなどのないもの 箸やスプーンで切れるやわらかさ | 誤嚥と窒息のリスクを配慮して素材と調理方法を選んだもの 歯がなくても対応可能だが、上下の歯槽堤間で押しつぶすあるいはすりつぶすことが必要で舌と口蓋間で押しつぶすことは困難 | 軟飯・全粥 など | 上下の歯槽堤間の押しつぶし能力以上 | 嚥下食ピラミッドL4 UDF区分 舌でつぶせる および UDF区分 歯ぐきでつぶせるおよび UDF 区分 容易にかめるの一部 |

|

本表は学会分類2021(食事)の早見表です。

本表を使用するにあたっては必ず「嚥下調整食分類2021」の本文をお読みください。

なお、本表中の【 】表示は、学会分類2021本文中の該当箇所を指します。

上記0tの「中間のとろみ・濃いとろみ」については、学会分類2021(とろみ)を参照ください。

本表に該当する食事において、汁物を含む水分には原則とろみをつけます。【I-9項】

ただし、個別に水分の嚥下評価を行ってとろみ付けが不要と判断された場合には、その原則は解除できます。

他の分類との対応については、学会分類2021との整合性や相互の対応が完全に一致するわけではありません。【I-7項】

ムース食のメリットデメリット

噛む力や飲み込む力が弱っているからと、すぐに流動食のような食事を提供することは、その方の生活の質を低下させることにつながりかねません。また、形のない食事では食欲が湧きづらく、低栄養の原因になることも。そうした問題に対応できるのが、軟菜食やムース食など通常食よりやわらかな食形態です。

〈メリット〉

・きざみ食やミキサー食よりも誤嚥のリスクが低い

きざみ食は口の中でばらけやすく、嚥下機能が低下している方には誤嚥を招く危険性があります。また、ミキサー食は、ミキサーにかける過程で水分を加えすぎてしまうと水っぽくサラサラとした形状になり、誤嚥のリスクにもつながります。

その点、ムース食は口中でまとまりやすく、食感もなめらか。嚥下機能が衰えていても飲み込みやすく安全です。

・見栄えがよく食べる意欲を引き出す

一度食材をすりつぶしていますが、増粘剤などを加えて食材の形を作ることで、通常食に近い見た目にできます。通常食と近い見た目や香り、味わいを楽しめるため、食欲と食べる楽しみが引き出されます。

・食事介助がしやすい

ムース食はスプーンですくいやすく、口へ運びやすいため、食事介助がしやすいのも大きな利点です。

〈デメリット〉

・作業工程が多い

ムース食は調理後、その料理をすりつぶし、舌でつぶせるかたさに調整しながら食材の形に整えて形成するなど、他の介護食に比べても作業工程が多くなります。それだけ時間もかかり、調理スタッフへの負担増となることが多いです。

・どの料理も同じ食感になる

ムース食はやわらかい口当たりで食べやすいのが特徴ですが、食材や料理を一度ペースト状に作り替えるため、どの料理も似た食感となります。

・味が薄くなる

ムース食は出汁や水を加えてペースト状にするため、味が薄くなりやすいです。料理によっては水ではなく、牛乳や出汁を加えるなどで、味のバランスを整えるなどの工夫が必要になります。

2.ムース食作りのポイント

食べやすさと安全性、食材の形を整えることで食事の楽しみを叶えるムース食。安定して提供するための注意点をご紹介します。

・食材はしっかりつぶしてペースト状にする

ムース食作りは、まず食材をなめらかなペースト状にすることが重要です。ミキサーやプードプロセッサーを用いて、均一にすりつぶしましょう。

・パサパサしたものは卵白や油分を加えてまとまりやすくする

パサパサした食材は、ペーストにしてもそれだけでは飲み込みにくいため、卵白や油分を加え、口中でまとまりやすくします。

・かたい部位・繊維の多い部分は取り除く

ミキサーやフードプロセッサーにかけても、食材のかたい部位や繊維は粒になって残りやすいです。誤嚥を防ぐために、あらかじめ取り除いておきましょう。

・一人ひとりに最適な固さに仕上げる

ムース食はプリンくらいの固さが目安ですが、噛む力、飲み込む力は一人ひとり異なります。入居者さまの食事の様子を見て、その方に合わせた調整をしましょう。

※記事掲載のイラスト・写真はすべてイメージです。

この記事の監修

栄養士

下口 貴正

長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。

2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。

長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。

2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。

あわせて読みたい