2025 07 . 16

高齢者の栄養高齢者の栄養の管理ポイント たんぱく質 とカロリーを効率的に補う方法

高齢者の栄養管理において特に不足しがちなのがたんぱく質とカロリー。特に介護食においては、フレイル(虚弱)やサルコペニア(筋肉減少症) の予防を目的に、バランスの摂れた食事が求められます。さらに高齢になるほど、食事における量的問題も出てきます。この記事では介護食における栄養管理のポイントを解説します。

目次index

1.高齢者の栄養や高齢者に必要な栄養 等で注目すべき たんぱく質とカロリー対策

加齢に伴い、食欲低下やそしゃく力の低下のほか、慢性疾患などが原因で、必要な栄養素を十分に摂取できない方が増えています。中でも、筋力の維持 に欠かせない栄養素であるたんぱく質が不足すると、健康的な生活を送るために欠かせないエネルギーも不足し、結果として、 フレイルやサルコペニアのリスクを大幅に高めることにつながります。

介護食における高齢者の栄養管理 の課題

介護食における課題は以下があげられます。

食欲不振:高齢になると味やにおいを感じる機能が弱くなることで食欲が低下し、徐々に食事量が減少していきます。

そしゃく力の低下:噛む力が弱くなり固形物が食べにくくなることで、食べられる食材や食事のバリエーション が限られていきます。

特定栄養素の不足:食べられる食材と量が限定されるため、栄養バランスが偏りがちです。

これらの課題を克服するため、食事内容や提供方法に配慮する必要があります。

たんぱく質を補う工夫

たんぱく質は、筋肉維持や免疫機能の向上に必要不可欠です。また、たんぱく質は3度の食事のたびに適量の摂取が望ましいとされていますが 、その摂取量は不足しがち。以下のポイントを押さえ、たんぱく質が不足しないよう気を付けましょう。

適正なたんぱく質量の目安

日本人の食事摂取基準(2020年版)によれば、65歳以上の男性で1日60g、女性では50gのたんぱく質が推奨されています。1回の食事で15~20gを目標とし、小分けして摂取することが重要です。

高たんぱく質食品の選び方と調理法

食品例:鶏むね肉、魚(特にサケやサバ)、卵、大豆製品(豆腐、納豆)

調理法:蒸す、煮る

嚥下食やソフト食でのたんぱく質摂取の工夫

嚥下が難しい場合には、高たんぱくの栄養補助食品やゼリーを活用するとよいでしょう。また、豆腐や卵を活用したやわらかい料理を取り入れることや、細かく刻んで調理することで消化がしやすく、たんぱく質の摂取を増やすことができます 。

カロリーを補う工夫

年齢を重ねるにつれて、日常生活におけるエネルギー消費量は減少しますが、それ以上に食事の摂取量が減少することで、1日に必要なエネルギーが不足します。エネルギーが不足することによって ふだんの活動が維持できなくなるだけでなく、実は体内の筋肉を分解してエネルギーに充てるため筋肉量の減少にもつながります。そのため、適切なカロリー摂取を行うために、高カロリー食材を取り入れるなどの工夫が欠かせません。

適切なカロリー量の目安

厚生労働省の基準では、高齢者のカロリー摂取目標は、ふだんどのような生活をしているか によって異なりますが、1日あたり男性で2,200kcal、女性で1,750kcal程度が推奨されています。

高カロリー食材の例

脂肪が豊富な食品:アボカド、ナッツ類、植物油

糖質が多い食品:ジャガイモ、かぼちゃ、バナナ。

介護食におけるカロリー補助方法

少量でもエネルギーを補えるよう、バターやチーズなどの高カロリー食材を料理に加えるなど工夫をするほか、市販されている栄養補助飲料などを活用して不足分を補うなども有効です。

2.フレイルやサルコペニアを招かないために

フレイルやサルコペニアは筋肉量の減少や身体機能の低下を招き、寝たきりのリスクを高めます。予防には栄養面だけでなく、運動面からのアプローチも不可欠です。

筋肉量を維持するための簡単な運動

※以下で紹介する運動について、回数や時間は体調を見ながら無理のない範囲で行いましょう。

1.椅子を使ったスクワット

椅子に浅く腰掛け、手を胸の前で組むか椅子の側面に置きます。その状態からゆっくり立ち上がり、再びゆっくり座る動作を繰り返します。

実施目安:1セット10回を1日2~3セット

※安定した椅子を使い、無理のない範囲で行いましょう。

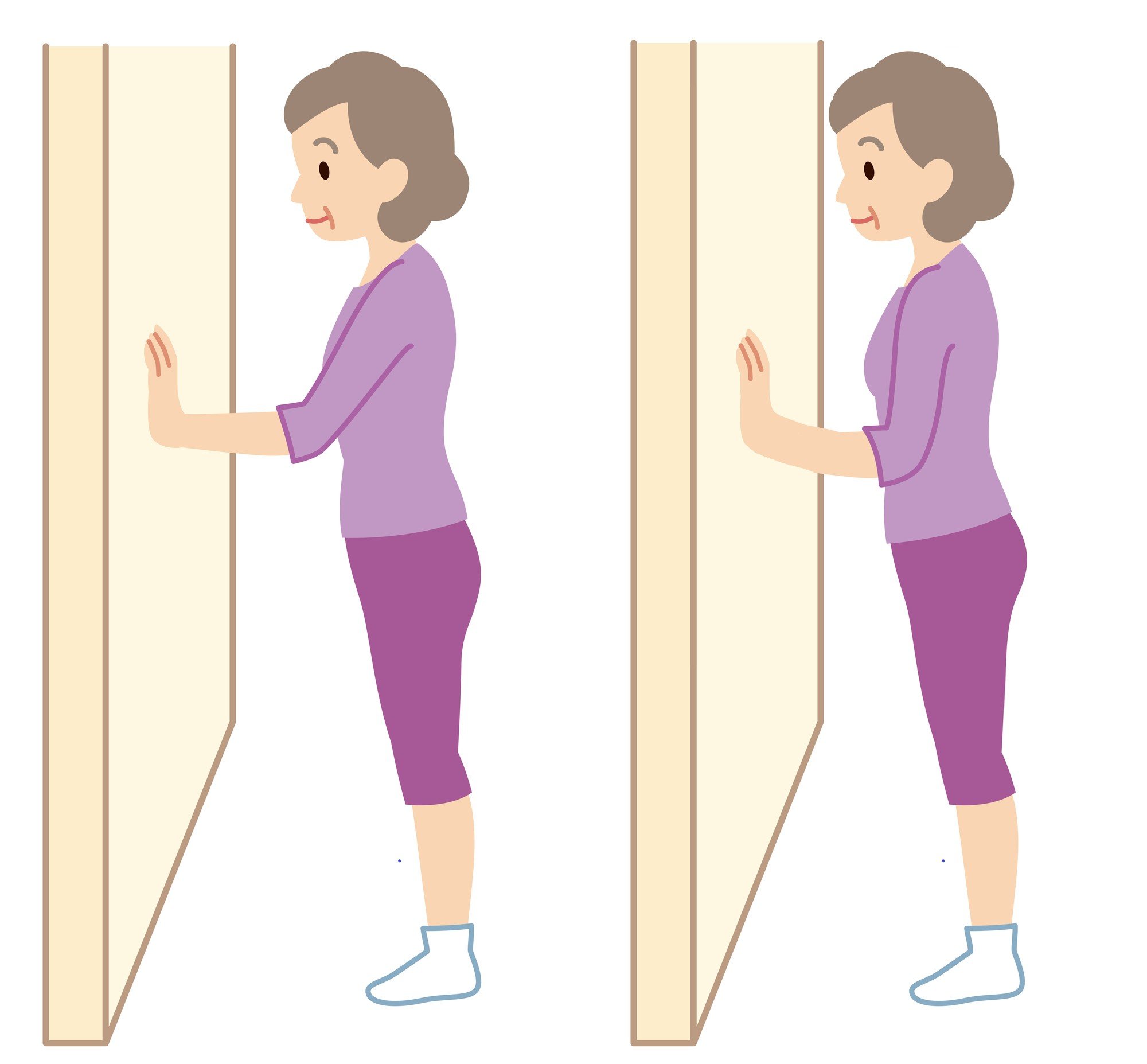

2.壁を使ったプッシュアップ

壁に手をつき体を斜めに倒しながら、腕を曲げ伸ばしします。

実施目安1セット5~10回を1日2セット

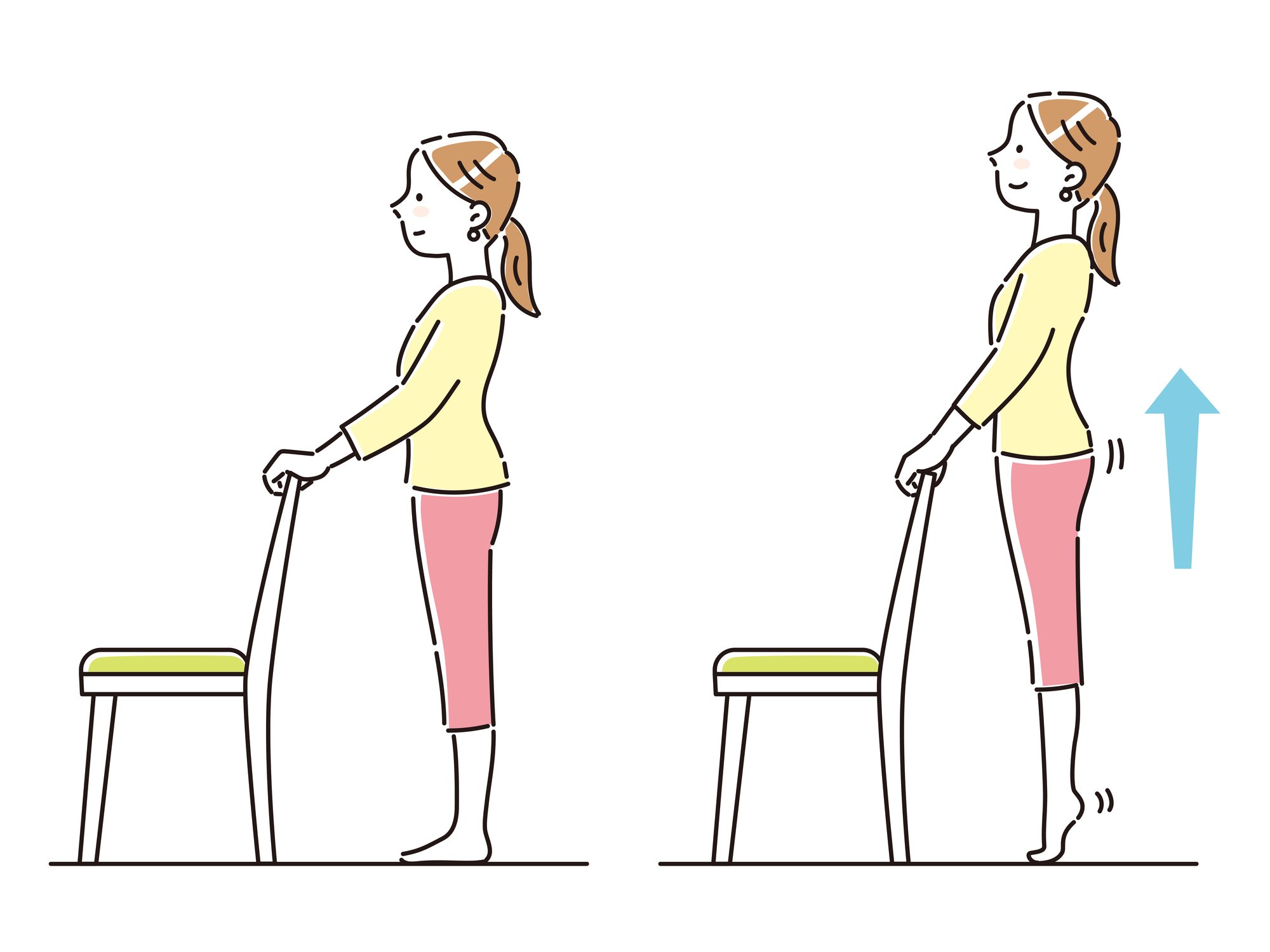

3.かかと上げ運動

壁や椅子に手をついて、かかとをゆっくり上げておろします。

※バランスを崩さないよう、必ず支えながら行います。

実施目安:1セット10~20回を1日2~3セット

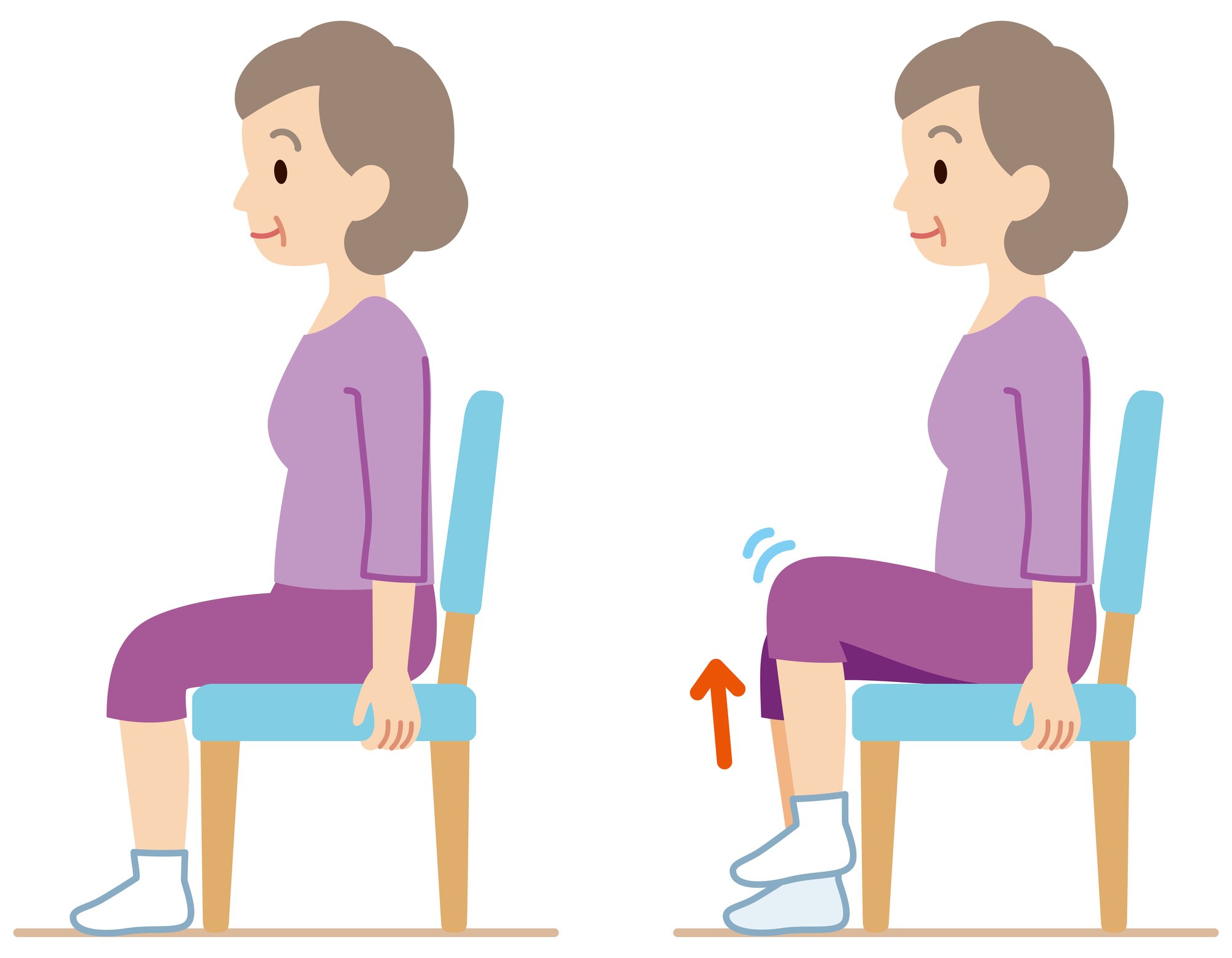

4.ひざ持ち上げ運動

椅子に座った状態で、ひざを片方ずつゆっくりと上げ下げします。この時なるべく背中を丸めることなく、良い姿勢を保って 行いましょう。

実施目安:1日10~20回

高齢者栄養管理において、たんぱく質とカロリーの摂取を意識することは、フレイルやサルコペニア予防に直結します。介護現場では、個々の状態に応じた栄養補助と運動提案を行うことで、健康寿命の延伸を目指しましょう。

参考文献:厚生労働省「日本人の食事摂取基準(2020年版)」策定に関する報告書

※記事掲載のイラスト・写真はすべてイメージです。

この記事の監修

栄養士

下口 貴正

長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。

2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。

長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。

2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。