2025 09 . 03

高齢者の栄養薬膳ってなに? 体を整えるおいしい食事「薬膳の基本」

薬膳は手間がかかったり、高価な食材を使ったり......と、何かと「特別なもの」だと思っていませんか? でも、実は薬膳は日々の食事で実践できる身近な知恵です。この記事では、薬膳の基本である「陰陽」や「五行」の考え方についてやさしく解説します。

薬膳とは中医学の考え方に基づき、「季節」や「体質」に合わせて食材を組み合わせる食事のこと。と聞くと少し難しく感じるかもしれませんが、特別な食材や生薬を用意する必要はありません。たとえば、冬の寒い日に、お味噌汁に生姜をひとかけ加える、夏の暑い日にキュウリやトマトを食べる......といった身近な食材を使って、おいしく体のバランスを整えるのが薬膳です。

目次index

薬膳の基本1.体の温冷を表す「陰陽」

薬膳の基本となる考え方のひとつが「陰陽」です。

陰陽は、昼(太陽)と夜(月)の移り変わりに着想を得た概念で、相反する性質が互いに補い合う関係を示します。夜を表す「陰」は暗い・冷たい・重い・湿ったイメージ、昼を表す「陽」は明るい・温かい・軽い・乾いたイメージです。

私たちの体でいえば、陰に偏ると冷えやすく、節々の痛みや頭の重さ、強い疲労感が出やすい状態。陽に偏ると、肌の乾燥や吹き出物、ほてりなどが現れやすくなります。

つまり、陰陽はどちらか一方に傾かないよう、バランスを整えることが大切です。

この時役に立つのが食材のもつ「五性」です。

食材の温める力・冷やす力を表す「五性」

寒い(陰に傾いている)時には体を温め、暑い(陽に傾いている)時には冷やすのが鉄則。そのバランスを整えるのに役立つのが「五性」です。

食材は体を温めたり、冷やしたりする性質によって、次の5つに分類されます。

・体を温める「温性」

・温める作用がより強い「熱性」

・体を冷やす「涼性」

・冷やす作用がより強い「寒性」

・温めも冷やしもしない穏やかな性質の「平性」

夏には体を冷やすキュウリ(涼性)やスイカ(寒性)など、冬には体を温めるみかん(温性)やラム肉(熱性)など、旬の食材にはその季節に合った性質をもつものが多く現れます。一方で毎日食べるお米(うるち米)などは平性であるなど、昔からの食事文化は自然と陰陽のバランスをが整うように調整されています。

薬膳の基本2.自然界のめぐりを表す「五行」

薬膳の基本となるもうひとつの考え方が「五行」です。

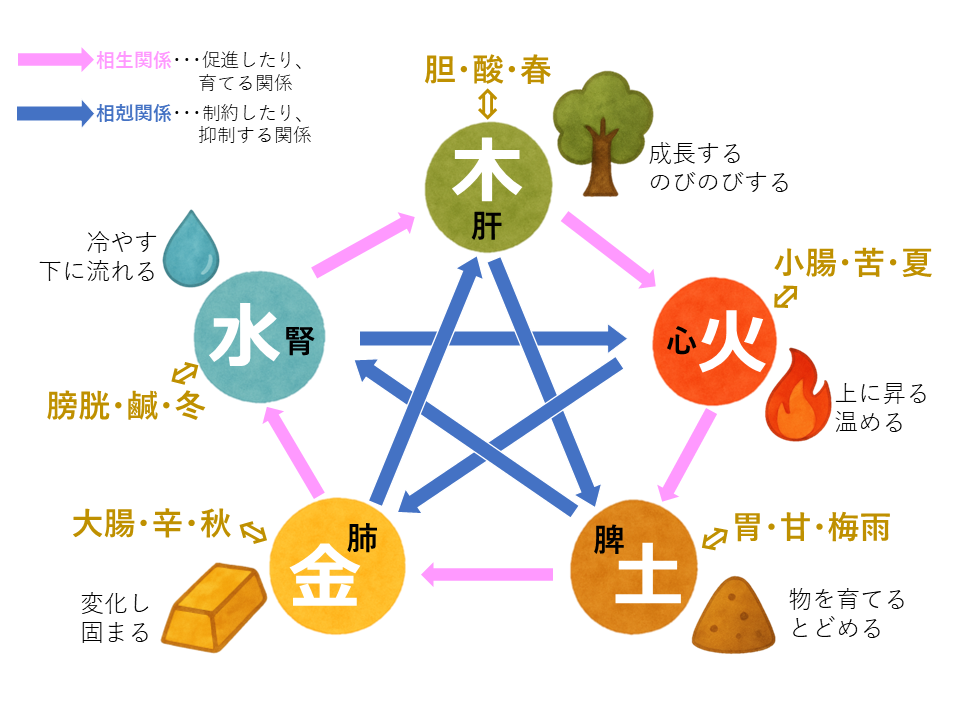

五行とは、自然界に存在する現象を「木・火・土・金・水」の5つに分けこれらがめぐり(=行)ながら均衡を保つことで、世界がうまく回っているとする考え方です。

重要なのは陰陽と同じように、どれか1つの要素に偏らず、それぞれをバランスよく取り入れること。五行には互いに促進する関係(相生)と抑制する関係(相克)があり、それぞれが補い合って全体の調和を保ちます。

五行にはそれぞれ対応する概念があり、体の機能を示す「五臓(肝・心・脾・肺・腎)」や、環境を示す「季節(春・夏・梅雨・秋・冬)」が当てはまります。たとえば「木」は芽吹き伸びる力を表し、生命が成長する「春」と通じます。停滞を嫌い、のびやかさを好む「肝」も、同じく木の性質に対応します。

こうした五行の性質を調整するのが「五味(酸・苦・甘・辛・鹹)」です。

五行のバランスを保つ5つの味「五味」

五味とは酸味、苦味、甘味、辛味、鹹味(塩からさ)の5つの味覚のこと。五行の考えに基づき、各味は対応する五臓に働きかけ、その機能を助けるとされます。

また、五味は相互に促進・抑制し合い、過不足のバランスをとるのに役立ちます。たとえば、水に対応する「腎」の働きが弱り、むくみや排尿トラブル、疲れやすさなどが出たときには、腎を助ける方向に働く「鹹味」を取り入れるのがよいとされます。

| 五味 | 作用 | 働き | 摂りすぎると...... |

| 酸味 | 収斂・固渋(しゅうれん・こじゅう):汗・津液・精・気を引きしめて漏れを防ぐ | 肝と筋(腱)を助け、のびを整える | 締まりすぎて巡りが悪くなる(張る・こわばる・便秘、胃もたれ) |

|

苦味 |

燥湿・瀉下(そうしつ・しゃげ):乾かして下す、熱を冷ます | 心(精神・循環)のほてりを鎮め、小腸・下向きの動きを助ける | 乾かしすぎ(口や皮膚の乾き・便秘)、心身の消耗(不眠・動悸)、食欲低下 |

| 甘味 | 補養・緩和(ほよう・かんわ):補って元気をつけ、力みや痛みをゆるめる | 脾胃を補い、気を養う。気の巡りの停滞(肝の気滞)をゆるめる | 湿っぽくなる(だるい・むくむ・痰・体重増)、消化不良・虫歯 |

| 辛味 | 燥湿発散・行気(そうしつはっさん・こうき):発散して巡らせる | 肺の外向きの働きを助け、肝の気滞もほぐす | 発散しすぎて乾く・疲れる(のど・肌の乾燥、咳)、いらだち |

| 鹹味 | 軟堅・散結・潤下(なんけん・さんけつ・じゅんげ):硬いものをやわらげ、下へ通す・潤して動かす | 腎(貯蔵・水の代謝)に関わる働きを助ける方向 | 腎を傷めやすい(むくみ・血圧上昇・冷えや腰膝だるさ)、口渇・胃の不快 |

薬膳とは、毎日の食事でおいしく体の調子を整えるための知恵。ぜひ、旬や五味・五性を少しだけ意識して、ふだんの食卓に取り入れてみてください。

※記事掲載のイラスト・写真はすべてイメージです。