2025 10 . 29

介護の基礎知識嚥下食の分類まとめ|学会基準と実務での活用

嚥下食の分類や改訂点、実務での活用法を解説。「日本摂食嚥下リハビリテーション学会嚥下調整食分類 2021」(以下、「学会分類2021」)や嚥下食ピラミッド、UDF、特別用途食品を紹介し、安全性・栄養・楽しさに配慮した食事提供のポイントを解説します。

食事は健康や生活の質に大きく関わる大切な日常の一部です。しかし、加齢や病気、手術後などでそしゃく・嚥下(えんげ)機能が低下すると、誤嚥や窒息のリスクが高まり、食事が負担になることがあります。

こうした方に向けて提供されるのが「嚥下食」です。嚥下食は、食材の形やかたさ、とろみを調整して安全に飲み込みやすくするとともに、栄養や味、見た目にも配慮された食事形態です。

本記事では、一般社団法人日本摂食嚥下リハビリテーション学会が定めた「学会分類2021」を中心に、その他の代表的な分類や、現場での活用ポイントまでをわかりやすく解説します。

目次index

嚥下調整食分類作成の背景

長らく国内では嚥下食の統一基準がなく、施設や地域によって提供される食事形態に差がありました。このため、利用者に合わせた食事提供や施設間での情報共有が難しいという課題がありました。

この課題を解消するために、日本摂食嚥下リハビリテーション学会は2013年に「嚥下調整食分類」を作成しました。現場での活用を考慮し、2021年には改訂版「学会分類2021」が発表され、現在広く利用されています。

嚥下食のレベル分類(学会分類2021)

学会分類2021では、嚥下食は2013年版と同様に、嚥下機能に応じて食材の形態やかたさで調整され、以下の5段階に分けられています。

●コード0(嚥下訓練食品0j/0t)

●コード1j(嚥下調整食1j)

●コード2(嚥下調整食2‐1/2‐2)

●コード3(嚥下調整食3)

●コード4(嚥下調整食4)

詳しい解説や、そしゃく・嚥下機能に応じた分類・調理のポイントについては、こちらの記事もご覧ください。

「嚥下(えんげ)食 とは? その必要性と分類について」

各レベルの対象者と特徴

食品の形態を踏まえ、想定される利用者と特徴は以下の通りです。

●コード0:嚥下機能が著しく低下し、評価・訓練段階にある方。

●コード1・2:飲み込みや舌での移送が困難で、そしゃくをほとんど行えない方。

●コード3:舌で押しつぶせる程度のそしゃく力がある方。

●コード4:上下の歯槽堤間で押しつぶせる程度のそしゃく力がある方。

コード選択の実務上の考え方

嚥下食の提供を検討する際は、まず低いコード番号から順に段階的に様子を確認するのが基本です。ただし、すべての症例でこの手順が最適とは限りません。特に高齢者など、徐々に嚥下そしゃく機能が弱まっているときなどは、逆の順序を選択することもあります。

●低いコード番号では刺激が不足して食欲がわきにくい場合は、より高いコード番号を選ぶことがあります。

●誤嚥リスクが高く、コードを変えても改善されない場合は、安全性を最優先にしつつ、食事の満足度を高める工夫が必要です。

利用者の体調や食欲の変化に応じて、柔軟に食事形態を調整することが重要です。

とろみ分類

嚥下食では、飲み込みやすさを確保するため、液体にとろみをつけて粘度を調整します。学会分類2021では、誤嚥リスクや嚥下能力に応じて、以下の3段階に分けられています。

| とろみ段階 | 特徴 | 対象者の目安 | |

| 段階1 | 薄いとろみ | 口腔内で広がりやすく、味や温度によってはとろみをあまり意識しないこともある。ストローで容易に吸える。 | 軽度の嚥下障害 口腔・咽頭機能に軽度の低下がある方 |

| 段階2 | 中間のとろみ | 明らかにとろみがあり、舌の上でまとめやすい。ストローで吸うのは抵抗がある。 | 中等度の嚥下障害 脳卒中後などの嚥下障害で、初期に試される標準的なとろみが適応となる方 (※薄いとろみで不安がある場合に検討される) |

| 段階3 | 濃いとろみ | 明らかにとろみがついていてまとまりが強く、喉に送り込む力が必要。ストローで吸うのは困難。 | 重度の嚥下障害 液体のまとめ飲みが難しく、誤嚥リスクが高い方 |

※実際の適用は個々の嚥下機能評価に基づきます。

とろみ剤を使う際に気をつけたいポイント

とろみ剤を使う場合、利用者の嚥下能力に合わせた濃度に調整することが重要です。とろみが強すぎると、口や喉に付着して、飲み込みにくくなるだけでなく、誤嚥やむせのリスクが高まります。このため、製品ごとに決まった使用量や計量方法を守り、正確に計量することが求められます。濃度の調整は自己判断せず、医師や管理栄養士など専門家に相談することが安心です。

以下の記事でも、とろみの解説をしています。

「嚥下(えんげ)食 とは? その必要性と分類について」

学会分類に加えて知っておきたい嚥下食の分類

学会分類以外にも、現場や市販品の選択で参考となる分類があります。

①嚥下食ピラミッド

②ユニバーサルデザインフード(UDF)

③特別用途食品(嚥下困難者用食品と、とろみ調整食品)

④スマイルケア食

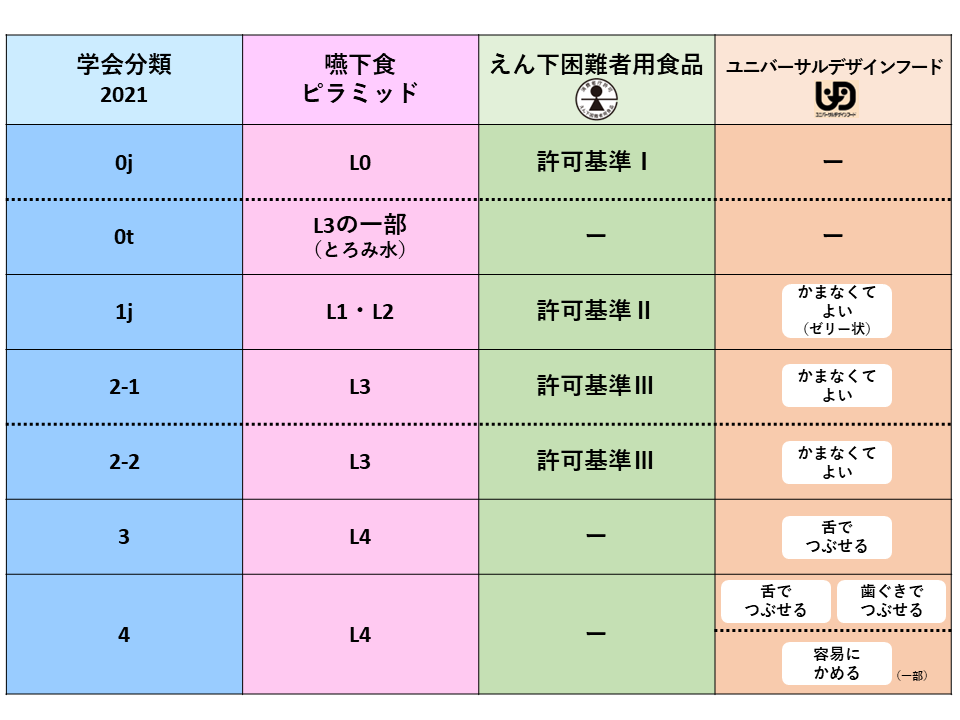

学会分類では、これら①~③との対応表が示されています。これらの分類は、学会分類と併せて活用することで、施設での食事提供や市販品選定の目安になります。

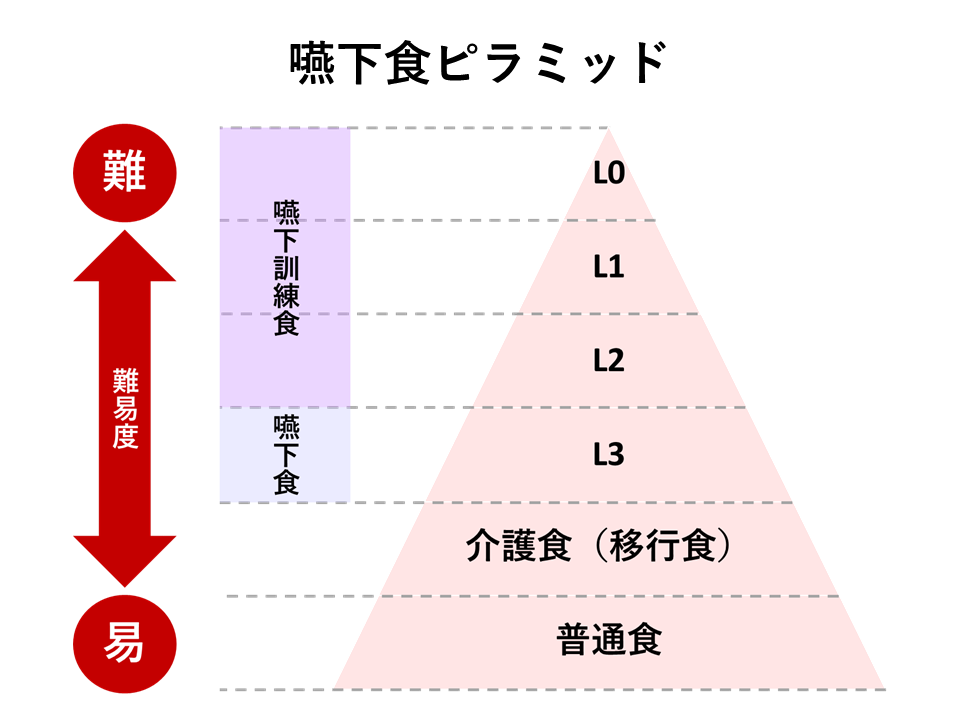

嚥下食ピラミッド

嚥下食ピラミッドは、嚥下機能に応じた食事形態の段階を図で示したもので、一目で理解できるように整理されています。施設での献立作成や市販品選びの指標として活用されています。

ピラミッドの構造と意味

●上段(L0~L1):重度の嚥下障害者向け。L0、L1はゼリー状の食品が中心で、たんぱく質含有量は少なめです。スープやジュース、重湯をゼリーにした食品も含まれます。

●中段(L2〜L3):L1のゼリーよりたんぱく質含有量が多く、べたつき、ざらつきがあるものが提供されます。L3ではピューレ状やペースト状の形態の食事も含まれます。

●下段(L4/介護食・移行食、L5/普通食):L4はやわらかく調理された食事、L5はそしゃく・嚥下に問題のない一般的な食事です。

詳しくは下記記事をご覧ください。

「嚥下食ピラミッドの概要と各レベルの分類・詳細」

ユニバーサルデザインフード(UDF)との対応

ユニバーサルデザインフード(以下、UDF)は、日常食から介護食まで幅広く使える、食べやすさに配慮した食品です。そのパッケージには、日本介護食品協議会が定めた規格に適合する商品のみに付与マークが必ず記載されています。このマークは、どのメーカーの商品でも「かたさ」や「粘度」に基づいて以下4つに分類され、利用者や介助者が食品を選びやすくなっています。

●容易にかめる(区分1)

●歯ぐきでつぶせる(区分2)

●舌でつぶせる(区分3)

●かまなくてよい(区分4)

※( )内は日本介護食協議会が制定している区分表示に合わせた場合。UDFには段階表記のみで、区分表記はありません。

特別用途食品・スマイルケア食品

嚥下食の提供では、学会分類や嚥下食ピラミッド、UDFに加え、特別用途食品やスマイルケア食品も重要な選択肢です。これらは、嚥下が難しい方でも安全に食べられるよう調理されており、食事の楽しみや栄養摂取をサポートします。

特別用途食品

特別用途食品(特定保健用食品を除く)は、乳児の発育や妊産婦・授乳婦、そしゃく・嚥下困難者、病者などの健康の保持・回復に適することを目的として、特別の用途について表示が認められている食品です。

主にそしゃく・嚥下困難者向けには以下の2つがあります。

●えん下困難者用食品:かたさや粘りなど、摂取しやすさの基準が定められた食品。許可基準はⅠ~Ⅲに区分され、それぞれ物性(かたさ、べたつきなど)の規格数値が定められています。

●とろみ調整食品:飲み物などに混ぜることで、加熱なしで簡単にとろみをつけられる食品です。

出典:消費者庁|えん下困難者用食品をもっと詳しく

スマイルケア食品

スマイルケア食は、利用者のそしゃく力や嚥下力、栄養の必要度に応じて食品を選びやすくした食品です。以下、3つの区分があります。

●青マーク:噛むこと・飲み込むことに問題はないものの、健康維持上栄養補給を必要とする方向けの食品

●黄マーク:噛むことに問題がある方向けの食品

●赤マーク:飲み込むことに問題がある方向けの食品

マークを表示することで、利用者や家族、施設スタッフが状態に合った食品を選びやすくなり、安全で快適な食事提供に役立ちます。

出典:農林水産省|スマイルケア食(新しい介護食品)

UDF、特別用途食品、スマイルケア食品についても、以下の記事でも紹介しています。

「嚥下食ピラミッドの概要と各レベルの分類・詳細」

分類ごとの特徴と比較

学会分類、UDF、特別用途食品は、それぞれ基準が異なっているため、完全一致というわけではありません。しかし、特徴や目的を理解することで、より安全で適切な嚥下食を選択できます。以下の表では、対象者や食形態、飲み込みやすさ、市販品例が一目で確認することが可能です。

〈学会分類2021と他分類との対応〉

現場での嚥下食の活かし方

嚥下食の分類を活用することで、利用者のそしゃく力や嚥下力に応じた食事提供が可能になります。現場では、この分類をもとに日々の観察や調整を行い、より安全で食べやすい食事につなげています。

食形態の選択と提供の基準

施設や病院では、分類コードを基準にゼリー、ムース、軟菜食などの食形態を選びます。 提供前には、食材のかたさや温度、見た目を確認し、むせや咳の有無を観察して安全性を確認します。

食後には、摂取量や食べ残しの有無を評価し、必要に応じて次回の食事提供に反映させます。

多職種連携の共通言語として

分類コードは、看護師、管理栄養士、言語聴覚士、介護職など多職種間での共通言語になります。これにより、献立作成から食事提供、摂取状況の記録まで統一した対応が可能です。

退院・転院時には「主食はコード3、副食はコード2~4」と記載することで、食事内容の引き継ぎが明確になります。

施設職員のメリット

分類コードを使うことで、職員間の情報共有がスムーズになり、誤解や混乱を減らせます。食事提供の基準が明確になり、誤嚥リスクを減らせるほか、新人職員でも提供すべき食事かどうか判断しやすくなります。

さらに、記録や評価がしやすくなり、段階的な食上げも客観的に行えます。転院や退所時の引き継ぎも明確になるため、ケアを継続することが可能です。

利用者にとってのメリット

利用者は、自身の嚥下機能に合った安全な食事を安心して摂取できます。食事が段階的に変化することで、リハビリ目標の把握もしやすくなります。

また、UDFとの互換性があるため、家庭でも同じレベルの食事を続けられ、食事の継続性や自立した生活の維持につながります。

参考として、「嚥下(えんげ)食 とは? その必要性と分類について」も併せて確認すると理解が深まります。

【まとめ】嚥下食の分類を理解して介護食を提供しよう

嚥下食の分類の理解を深めることで、単に食事をやわらかくするだけでなく、安全性や栄養、食べる楽しみを意識した食事づくりができるようになります。学会分類、UDF、特別用途食品、スマイルケア食品を組み合わせながら、利用者一人ひとりに合わせた食事を提供することが大切です。

また、現場での他職種の連携や情報共有を進めることで、誤嚥の予防や生活の質の向上につながります。嚥下食の分類を活用しながら、安心して食事を楽しめる環境づくりを目指していきましょう。

※記事掲載のイラスト・写真はすべてイメージです。

この記事の監修

管理栄養士

角 佐知子

献立作成、完全調理済み食品の開発に携わる。

ベネッセパレットにて、マーケティング部へ所属。現在、薬膳について、資格取得へ向け勉強中。

【参考文献】

日本摂食嚥下リハビリテーション学会|嚥下調整食分類 2021

https://www.jsdr.or.jp/wp-content/uploads/file/doc/classification2021-manual.pdf

日本介護食品協議会|ユニバーサルデザインフードとは

https://www.udf.jp/outline/udf.html

消費者庁|特別用途食品とは

https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_for_special_dietary_uses

農林水産省|スマイルケア食

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/seizo/kaigo.html

日本調理科学会誌(J. Cookery Sci. Jpn.) Vol. 54,No. 4,193~196(2021)〔講座〕「嚥下機能の低下した人に適した食品の物性」

https://www.jstage.jst.go.jp/article/cookeryscience/54/4/54_193/_pdf/-char/ja