2025 04 . 16

介護の基礎知識嚥下食ピラミッドの概要と各レベルの分類・詳細

嚥下食ピラミッドは、嚥下障害を抱える方々のための食事形態を分類し、適切な食事を提供するための指標です。本記事では、嚥下食ピラミッドの基本的な考え方、各レベルの特徴、そしてユニバーサルデザインフードやスマイルケア食などの区分も解説します。

介護食を考えるうえで安全に食事を摂ることは大きな課題です。嚥下食ピラミッドは、食事の形態を段階的に表した、各個人の状態に合わせて食事を提供するために必要な指標です。また嚥下食を考えるうえで必要な知識や、実際に取り入れる際の注意点まで分かりやすく解説します。

目次index

1.嚥下食ピラミッドとは?

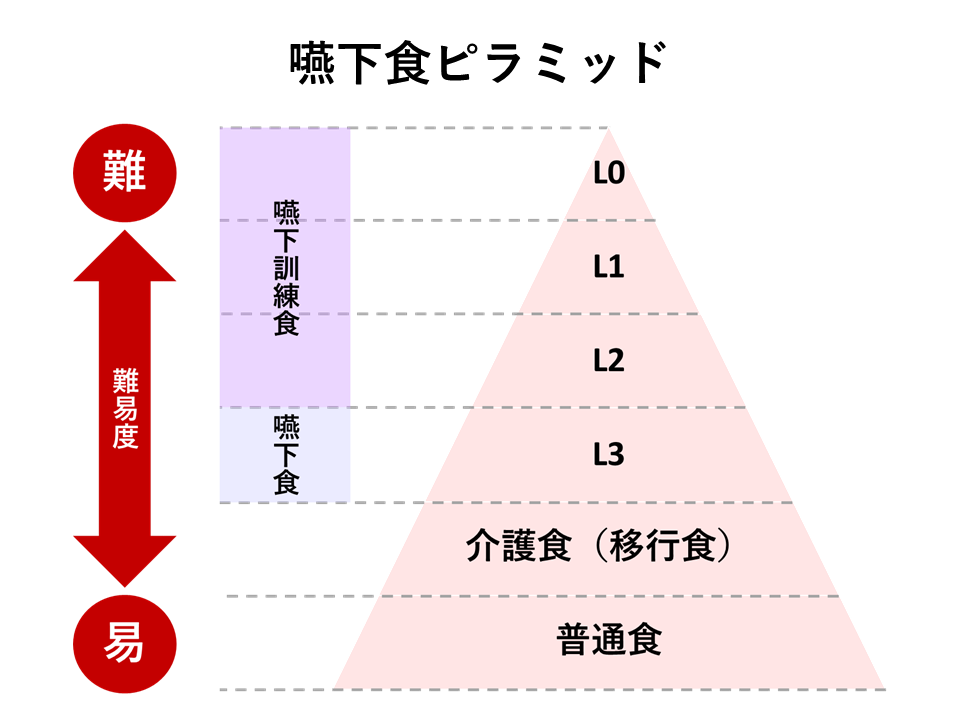

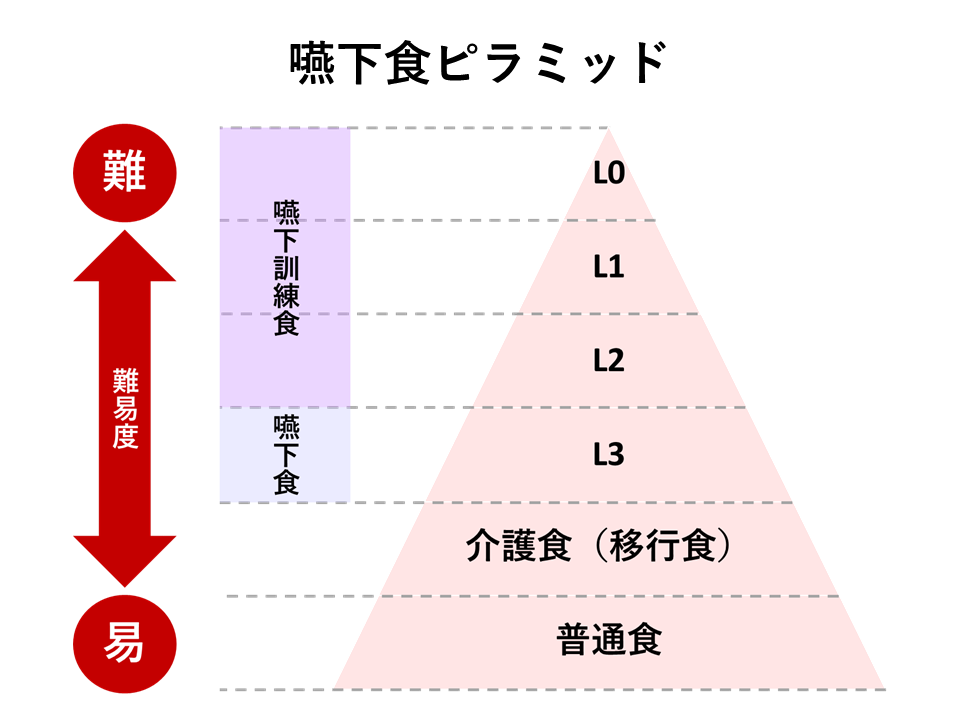

嚥下食ピラミッドとは、食品をそしゃく嚥下のしやすさに応じて、嚥下食から普通食まで6段階に分類したガイドラインです。この指標は、2004年に開催された第10回日本摂食・嚥下リハビリテーション学会で発表されました。

嚥下ピラミッドの段階は、レベル0から5まであり、数字の少ない方が食べやすい食品です。嚥下ピラミッドは、そしゃく嚥下機能の変化に応じて食事の形態が移行する際の指標として活用されます。つまり、そしゃく嚥下機能が低下してきた場合は、数字の大きい食品から小さい食品に、脳卒中患者の機能回復期などでは、数字の小さい食品から大きい食品に移行していくことになります。

開発の経緯と背景

日本では高齢化が進み、そしゃく嚥下機能に障害を持つ人が増え、誤嚥防止や栄養管理が大きな社会課題となっています。そうしたなか、介護現場や医療現場からのニーズを受け、科学的な研究や臨床データを基に開発されたのが嚥下食ピラミッドです。その開発の背景には、そしゃく嚥下機能に応じて一人ひとりに適した食事を提供することの重要性があります。

嚥下食ピラミッドの5つのレベル

レベル0(開始食):均質性をもち、重力のみで咽頭内を通過する食品

誤嚥のリスクが最小限に抑えられた食事。なめらかでやわらかいゼリーが挙げられます。

1食あたりの栄養量:100ml、100kcalが基準。

レベル1(嚥下食Ⅰ):均質性をもち、ざらつき・べたつきが少ない食品

ねぎとろやプリン、具のない茶碗蒸しなどが代表例です。

1食あたりの栄養量:300ml、150kcalが基準。

レベル2(嚥下訓練食Ⅱ):均質性はあるが、粘性と付着性がややある食品

レベル1に比べて粘性、付着性が高いゼラチン寄せなどの食品です。

1食当たりの栄養量:500ml、300kcalが基準

レベル3(嚥下食Ⅲ):不均質なピューレを中心とする食品

生クリームや油脂などを食材に加えることで、さまざまな食材が使え、メニューの幅が広がります。スクランブルエッグなどが代表例です。

レベル4(介護食・移行食):パサつかず、なめらかで一口大の食事

やわらかく煮た野菜など、パサつかず、なめらかな食事。大きさの目安は一口大程度。

レベル5(普通食):一般的な食事

そしゃく嚥下に問題のある方は食べることが困難な、ごく一般的な食事のこと。

2.嚥下食におけるほかの区分

嚥下食ピラミッド以外にも、さまざまな食事分類が存在します。それぞれの特徴を理解することで、より適切な食事選びができるようになります。

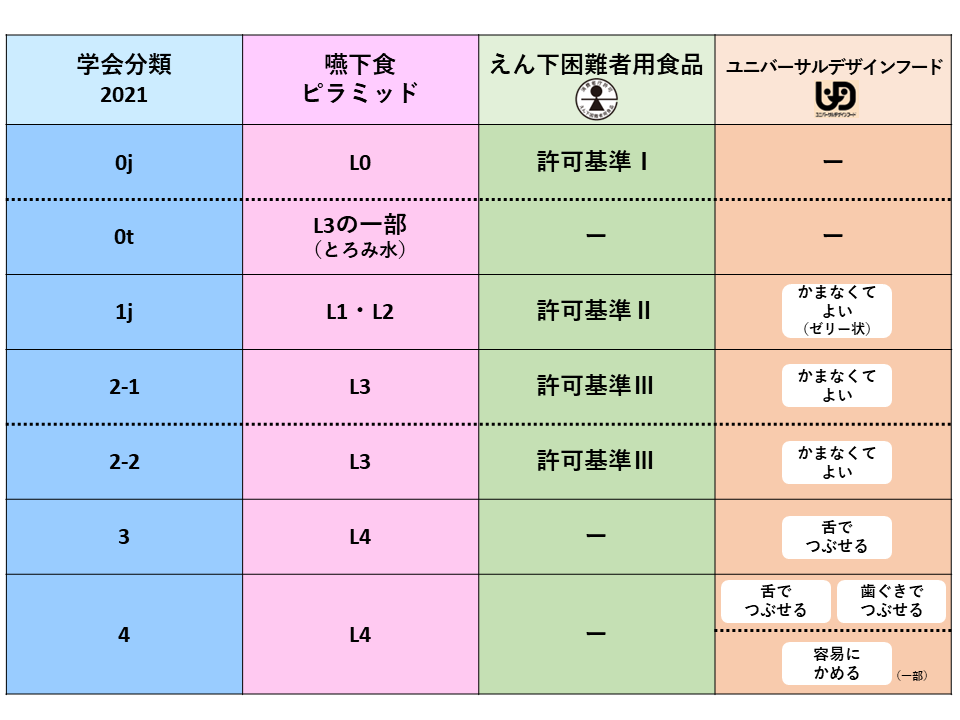

学会分類2021

学会分類は、国内の病院・施設などで共通して使用されることを目的として、日本摂食嚥下リハビリテーション学会が策定した基準で、食事と、とろみの段階分類が示されています。食事(食品)は、コード0から4まで7つの段階に分けられており、それぞれの段階について、かたさなどの形態の定義、対象となる方のそしゃく嚥下機能、具体的な食品や調理方法などが明示されています。この分類に則って提供する食事を検討していくことで、そしゃく嚥下障害者の食事の安全性を向上させ、誤嚥のリスクを最小限に抑えることができます。また、嚥下訓練や栄養管理を考慮したメニュー作成にも役立ちます。

ユニバーサルデザインフード(UDF)

全ての人が安全に食べられることを目的として設計された食品のカテゴリー分類です。特に高齢者やそしゃく嚥下機能に障害を持つ方、あるいはそしゃく力が低下した方に適しています。UDFは、かたさや形状に応じて以下の4つのランクに分けられています。

区分1(容易にかめる): 軟らかい食材で、軽いそしゃくで食べられる。

区分2(歯ぐきでつぶせる):歯がなくても歯ぐきでつぶせるやわらかさ。

区分3(舌でつぶせる):歯がなくても舌で簡単につぶせるほどやわらかい。

区分4(かまなくてよい): かまずに飲み込むだけで摂取できる。

これらの区分は、食べる楽しさを残しながら、そしゃく嚥下能力に応じた食事の提供を安全に行うことを重視しています。また、家庭での栄養補給を考慮したUDF製品も市販されているため、介護現場だけでなく一般家庭にも広く普及しています。

スマイルケア食

介護食品と呼ばれる食品の範囲を整理して2015年より農林水産省が整備した枠組み。健康維持上栄養補給が必要な方向けの食品(青マーク)、JAS規格に適合した噛むことに問題がある方向けの食品(黄マーク・4段階)、特定用途食品の許可が必要な飲み込むことに問題がある方向けの食品(赤マーク・3段階)の3種類に分類されています。いずれもマークの使用には農林水産省への利用申請が必要です。

青マーク=噛むこと、飲み込むことに問題はないが、食べる量や体重が減ってきた方向け栄養補給食品

黄マーク=飲み込むことに問題はないが、噛むことに問題がある方向け

5:容易にかめる食品

4:歯ぐきでつぶせる食品

3:舌でつぶせる食品

2:かまなくてよい食品

赤マーク=飲み込むことに問題がある方向け

2:少しそしゃくして飲み込める性状のもの

1:口の中で少しつぶして飲み込める性状のもの

0:そのまま飲み込める性状のもの

特別用途食品

そしゃく嚥下が難しいなど、特定のニーズを持つ人々の健康の保持・回復のための食品です。特別用途食品の表示には、国の許可が必要で、許可された製品のパッケージには消費者庁のマークがついています。

そしゃく嚥下困難者向けの特別用途食品には、えん下困難者用食品と、とろみ調整食品があります。

えん下困難者用食品の許可基準はⅠからⅢまであり、それぞれ、かたさやべたつきなど、物性の規格基準の数値が定められています。

とろみ調整食品は、誤嚥を防ぐために液体にとろみをつけるための食品です。飲み物などにとろみ調整食品を混ぜることで、加熱をしなくても簡単にとろみをつけることができます。

特別用途食品は、家庭でも利用可能で、介護者が安心して使用できるようにパッケージや説明書が工夫されています。

とろみの分類と使い方

嚥下食において重要な要素のひとつである、とろみ。とろみの分類とその使用方法については、学会分類2021で公表されている3段階が主です。

1.薄いとろみ:口に入れると口腔内に自然と広がり、飲み込む際に大きな力を必要としない。コップに入れて傾けた際に、少し落ちるのが遅いと感じる程度で、コップからの移し替えは容易にできる。細いストローでも十分吸える。

2.中間のとろみ:明らかにとろみを感じ、「drink」するという表現が適切な程度。口に入れても口腔内ですぐには広がらず、舌の上でまとめやすい。コップから飲むことはできるが、細いストローでは吸い込みに力が必要。

3.濃いとろみ:重度の嚥下障害の方を対象としたとろみ。明らかにとろみがあり、まとまりがよく、送り込むのに力が必要。「eat」するという表現が適切で、ストローの使用は適切でない。

とろみ剤の選定と使用量は、嚥下能力に応じて調整する必要があります。とろみの量が少ないと誤嚥のリスクが高まり、多すぎると逆に飲み込みが困難になることがあるため、基準を参考にした適切なとろみの調整が欠かせません。

3.介護現場における嚥下食の取り入れ方

介護現場での嚥下食の導入は、利用者の安全と健康を守るために不可欠です。誤嚥や栄養不足を防ぐためのポイントを紹介します。

調理における注意点

嚥下食の調理では、形状や水分量、温度管理、衛生管理が重要です。誤嚥や感染症を防ぐため、調理の各段階で注意しましょう。

食材の形状と水分量:そしゃく嚥下能力に合わせた形状への加工だけでなく、まとまりよく、飲み込みやすくするために適度な水分量を保つことも大切です。

温度管理:食事の温度も嚥下機能に影響があると言われています。温かいものは温かく、冷たいものは冷たく、提供する温度帯にも気をつけましょう。

衛生管理:一般的な調理過程に加え、食事形態を変える加工が入るため、より食材の衛生管理に気をつける必要があります。

食事中における注意点

食事中は常に誤嚥や窒息の危険がないかをチェックする必要があります。また、誤嚥や窒息が疑われる場合は即時対応をとれる体制を構築しておきましょう。また、食欲が低下している場合には、お好きな食材を使用する、お好みの味付けにするなど、食事を楽しんでもらう工夫をすることが大切です。

誤嚥防止:食事の際の姿勢や一口量の調整、飲み込みの確認をします。

食事のペース:一人ひとりのペースに合わせた食事提供が必要です。急がせず、口に入ったものをしっかり飲み込んだことを確認しながら介助することが大切です。

このほか、実際に食事を提供する際は栄養士や言語聴覚士との連携も欠かせません。個々の嚥下機能に合わせた形態とメニューの提案や栄養バランスの調整、さらに適切な食事介助を行うことで、介護の質を向上させていきましょう。

※記事掲載のイラスト・写真はすべてイメージです。

参考文献

嚥下食ドットコム「嚥下食の基礎知識」

日本摂食嚥下リハビリテーション学会『学会分類2021』

日本介護食品協議会『ユニバーサルデザインフード』

農林水産省「スマイルケア食」

消費者庁「食品表示・特別用途食品について」

この記事の監修

言語聴覚士

坂藤 美智子

略歴 国立身体障害者リハビリテーション学院言語聴覚科卒業

東京都リハビリテーション病院、医療法人三慶会指扇病院・指扇療養病院勤務を経て、㈱ベネッセスタイルケア サービス推進部に所属し、ホームからの声も反映した安全な製品づくりに携わっています。