2025 05 . 14

介護の基礎知識ミキサー食とは?作り方のポイントや注意点を解説

高齢になり、食べ物を噛んだり・飲み込んだりすることが難しくなってきても、口から食べることはとても大切です。ミキサー食は、そしゃく力・嚥下力が弱った方のための介護食です。病院・高齢者施設などで、食事を提供する側が知っておきたいミキサー食の定義と、作り方のポイントを解説します。

うまく噛めない、飲み込む時にむせる、食事に時間がかかるなど、これまでの介護食が難しくなってきた方に対応できるのがミキサー食です。この記事ではミキサー食の特徴とともに、より良いミキサー食作りに役立つポイントまで解説いたします。

目次index

1. ミキサー食とはどんなもの?

ミキサー食とは、調理した食材をミキサーにかけ、ペースト状にした介護食です。噛まずに飲み込める形態になっているので、高齢や病気などの理由でそしゃく力や嚥下力の低下が進み、軟菜食やムース食が難しくなってきた方に適しています。

・粒がなくなめらか

ミキサーにかけて食材の粒をなくしているので、なめらかに仕上げられています。

・スプーンですくえる

適度なとろみをつけているため、スプーンですくいやすい形状です。ご入居者にとってもすくいやすいので食べやすく、介護スタッフにとっても食事の介助をしやすいことがメリットです。

・胃腸など消化器器官が弱っている方にもおすすめ

ミキサー食は、消化吸収がしやすい形状でもあります。胃腸が弱っている方の消化の負担も減らせます。

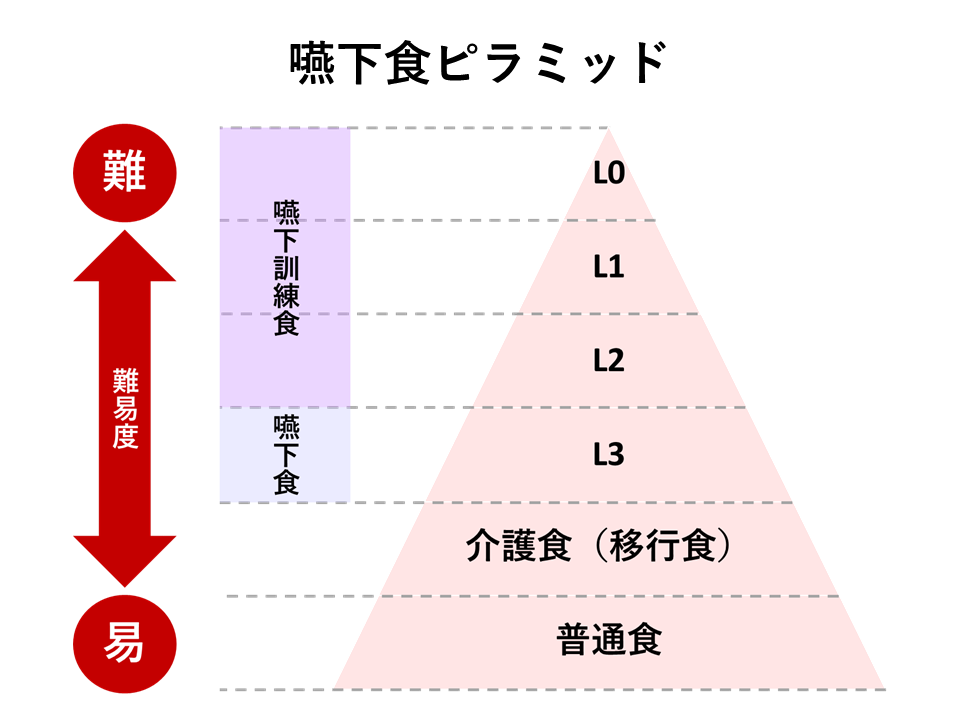

介護食におけるミキサー食の位置づけ

ミキサー食は、介護食の中でも流動性が高い食形態です。日本摂食嚥下リハビリテーション学会分類2021に照らし合わせるとコード2-1、コード2-2に該当します。食材を使用した加工では最終の提供形式となります。

ミキサー食を導入すべきタイミングとは?

厳密な規定はありませんが、ミキサー食は嚥下調整食分類2021における嚥下調整食2に相当する位置づけです。老化や病気の進行などによってそしゃく能力や嚥下機能の低下により提供のタイミングを検討します。

いずれにせよ介護食は個人の状態に合わせて、最適な食形態を選択することが大切です。そのための検討ポイントは以下です。

【食事介助で気付きやすい異常ポイント】

食事の時間が長くかかる/食欲の低下・疲れがみられる/食事中の咳やむせることが増えた/食事を残すことが増えた /食べこぼしが増える/口の中にため込んで飲み込めない

介護食におけるソフト食の位置付け

日本摂食嚥下リハビリテーション学会

学会分類2021(食事)早見表

| コード 【Ⅰ-8項】 | 名称 | 形態 | 目的・特色 | 主食の例 | 必要な咀嚼能力 【Ⅰ-10項】 | 他の分類との対応 【Ⅰ-7項】 | |

| 0 | j | 嚥下訓練食品0j | 均質で、付着性・凝集性・かたさに配慮したゼリー 離水が少なく、スライス状にすくうことが可能なもの | 重度の症例に対する評価・訓練用 少量をすくってそのまま丸呑み可能 残留した場合にも吸引が可能 タンパク質の含有量が少ない | (若干の送り込み能力) | 嚥下食ピラミッドL0 えん下困難者用食品許可基準Ⅰ |

|

| t | 嚥下訓練食品0t | 均質で、付着性・凝集性・かたさに配慮したとろみ水 (原則的には、中間のとろみあるいは濃いとろみ*のどちらかが適している) | 重度の症例に対する評価・訓練用 少量ずつ飲むことを想定 ゼリー丸のみで誤嚥したりゼリーが口中で溶けてしまう場合 タンパク質の含有量が少ない | (若干の送り込み能力) | 嚥下食ピラミッドL3の一部(とろみ水) | ||

| 1 | j | 嚥下調整食1j | 均質で、付着性、凝集性、かたさ、離水に配慮したゼリー・プリン・ムース状のもの | 口腔外で既に適切な食塊状となっている (少量をすくってそのまま丸呑み可能) 送り込む際に多少意識して口蓋に舌を押し付ける必要がある 0jに比し表面のざらつきあり | おもゆゼリー、ミキサー粥のゼリーなど | (若干の食塊保持と送り込み能力) | 嚥下食ピラミッドL1•L2 えん下困難者用食品許可基準Ⅱ UDF 区分 かまなくてよい(ゼリー状)*UDF:ユニバーサルデザインフード |

| 2 | 1 | 嚥下調整食2-1 | ピューレ・ペースト・ミキサー食など、均質でなめらかで、べたつかず、まとまりやすいもの | 口腔内の簡単な操作で 食塊状となるもの (咽頭では残留、誤嚥をしにくいように配慮したもの) | 粒がなく、付着性の低いペースト状のおもゆや粥 | (下顎と舌の運動による食塊形成能力および食塊保持能力) | 嚥下食ピラミッドL3 えん下困難者用食品 許可基準Ⅲ UDF 区分 かまなくてよい |

| 2 | 嚥下調整食2-2 | ピューレ・ペースト・ミキサー食などで、べたつかず、まとまりやすいもので不均質なものも含む スプーンですくって食べることが可能なもの | やや不均質(粒がある)でもやわらかく、離水もなく付着性も低い粥類 | (下顎と舌の運動による食塊形成能力および食塊保持能力) | 嚥下食ピラミッドL3 えん下困難者用食品 許可基準Ⅲ UDF 区分 かまなくてよい |

||

| 3 | 嚥下調整食3 | 形はあるが、押しつぶしが容易、食塊形成や移送が容易、咽頭でばらけず嚥下しやすいように配慮されたもの 多量の離水がない | 舌と口蓋間で押しつぶしが可能なもの。押しつぶしや送り込みの口腔操作を要し(あるいはそれらの機能を賦活し)、かつ誤嚥のリスク軽減に配慮がなされているもの | 離水に配慮した粥など | 舌と口蓋間の押しつぶし能力以上 | 嚥下食ピラミッドL4 UDF 区分 舌でつぶせる |

|

| 4 | 嚥下調整食4 | かたさ・ばらけやすさ・貼りつきやすさなどのないもの 箸やスプーンで切れるやわらかさ | 誤嚥と窒息のリスクを配慮して素材と調理方法を選んだもの 歯がなくても対応可能だが、上下の歯槽堤間で押しつぶすあるいはすりつぶすことが必要で舌と口蓋間で押しつぶすことは困難 | 軟飯・全粥 など | 上下の歯槽堤間の押しつぶし能力以上 | 嚥下食ピラミッドL4 UDF区分 舌でつぶせる および UDF区分 歯ぐきでつぶせるおよび UDF 区分 容易にかめるの一部 |

|

本表は学会分類2021(食事)の早見表です。

本表を使用するにあたっては必ず「嚥下調整食分類2021」の本文をお読みください。

なお、本表中の【 】表示は、学会分類2021本文中の該当箇所を指します。

上記0tの「中間のとろみ・濃いとろみ」については、学会分類2021(とろみ)を参照ください。

本表に該当する食事において、汁物を含む水分には原則とろみをつけます。【I-9項】

ただし、個別に水分の嚥下評価を行ってとろみ付けが不要と判断された場合には、その原則は解除できます。

他の分類との対応については、学会分類2021との整合性や相互の対応が完全に一致するわけではありません。【I-7項】

2. ミキサー食作りの注意点

噛まなくても飲み込めるミキサー食だからこそ、作る際に気をつけなければならない点があります。ミキサー食を作るときの基本的な注意点を3つご紹介します。

・ミキサーにかける際の水分量

ミキサー食を作る際、食材だけでミキサーを回してもうまく回らず、均一なペースト状にならないため、食材に加え水分がどうしても必要になります。しかし水分が多くなるほど、でき上がりのカサ増しや味が薄くなるほか、粘度が弱まり、誤嚥につながるリスクも高まります。水分が多いと必要な栄養が摂れる量を食べる前にお腹がいっぱいになってしまうほか、「味が薄くておいしくない」といった不満にもつなががります。

・栄養不足を補う工夫

食べる量が少ないと、必要な栄養が摂取しづらいため、ミキサーにかける際に加える水分を栄養価があるものにするなどの工夫をするのも重要。水に限らず牛乳や生クリームなど、栄養アップできるもので工夫してみましょう。

・誤嚥を防ぐためのとろみ付け

ミキサー食はサラサラした状態でも、とろみが付きすぎても誤嚥のリスクがあります。口の中でまとまりやすく、喉に残らずなめらかに飲み込めるよう、適切なとろみ付けを心がけましょう。

ミキサー食に適した食材・適さない食材

比較的多くの料理がミキサー食に対応していますが、食材によっては適さないものもあります。表にまとめましたので、ぜひ参考にしてください。

|

ミキサー食に 適している食材

|

●小松菜・ほうれん草など葉物野菜の葉先 ●芋や豆などのでんぷん質 ●玉ねぎ・にんじん・大根など繊維の少ない根菜 ●鮭・赤魚など脂肪分の多い魚や肉 |

|

ミキサー食に 適していない食材 |

●ゴボウや小松菜など繊維質の多い野菜 ●タコやこんにゃくなど弾力のある食材 ●タラやささみなど脂肪分の少ない魚や肉 |

喜ばれるミキサー食作りのポイント

ミキサー食にすると食材の形が完全に変わるため、見た目で食欲が湧きづらいなどのデメリットがあります。見た目の問題から食べることへの興味を失い、低栄養状態になってしまうこともあリます。食事は栄養摂取やお腹を満たすだけでなく、食べる楽しみが心も満たし、生きる力にもなります。食べる方に喜ばれるミキサー食作りのポイントをご紹介します。

・だし汁などの活用で味に変化を

ミキサーにかける際の水分にだし汁やコンソメスープのほか、味噌などを追加することで味に変化がつくほか、香りの変化も楽しめます。塩分量などを確認しながら、定められた栄養バランスに影響しないよう、味のバリエーションを増やしてみましょう。

・ミキサーを使い分けて彩を楽しむ

たとえば肉じゃがなら、緑色のグリーンピース、赤色のにんじん、茶色のじゃがいも・玉ねぎ・肉を取り分け、それぞれミキサーにかけます。食材の彩りごとに分けて器に盛り付ければ、形は違えど見た目にも楽しい一品に。またそれぞれの食材がもつ味わいもより感じられます。ミキサーの使い分けは手間がかかりますが、喜んでいただけるミキサー食作りに欠かせない工夫のひとつです。

※記事掲載のイラスト・写真はすべてイメージです。

この記事の監修

栄養士

下口 貴正

長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。

2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。

長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。

2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。

あわせて読みたい