2025 06 . 09

介護の基礎知識軟菜食とは?作り方のポイントや注意点を解説

軟菜食とは、高齢で噛む力・飲み込む力が低下した方のために、通常の食事よりもやわらかく調理することで、噛む・飲み込む負担を低減し、食べやすくした介護食です。軟菜食のメリットやデメリット、作り方の注意点や喜んでいただけるポイントまで詳しく解説します。

加齢で噛む力や飲み込む力が衰えてきたからと、極端にやわらかすぎる食事ばかりでは噛む力はますます低下してしまいます。そこで検討したいのが、調理の工夫で通常食をより食べやすくした軟菜食です。この記事では軟菜食の特徴と、他の介助食との違い、軟菜食の調理で注意すべき点、喜ばれる軟菜食作りのポイントまで解説いたします。

目次index

1. 軟菜食とはどんなもの?

軟菜食とは、あらかじめ食材を選定し、煮込む・ゆでる、つぶすなどの工夫で、通常食よりも柔らかくして食べやすくしたのが大きな特徴の介護食です。

元の食品の形をできるだけ残しているため、見た目は通常食と大きく変わらないのもポイント。以下の点を踏まえて調理されます。

・煮込む・ゆでる工程を長くする、圧力鍋などを活用して作る

たとえばシャキシャキの歯応えがおいしい野菜。噛む力が衰えた方にはおすすめできない食材です。ただし、生のままではかたくて食べるのが難しいものも、長く煮込む・蒸す・ゆでるなどの調理で、やわらかくできます。長く煮込むと失われる栄養素などがある場合においては、栄養効率を高めるために、圧力鍋や電子レンジなども活用し、短時間でやわらかくする工夫なども取り入れます。

・歯がなくても舌や歯ぐきで噛め・飲み込みやすい

軟菜食は食材の形を保ちつつ、舌や歯ぐき、上あごを使って押しつぶせるように調整した食事です。また単にやわらかいだけでは、飲み込む力が低下した方では誤嚥などのリスクもあるため、油脂やとろみ剤などを用いて喉のすべりを良くもしています。

軟菜食は、噛む力が低下して食材を十分に噛めなくなったり、飲み込む力が弱った方に適しています。歯ぐきや上あごであっても食べ物を噛むことで「食事をした」という満足感が得られます。噛む機能をできるだけ保つためにも、まずはご入居者の食事の様子を確認しましょう。

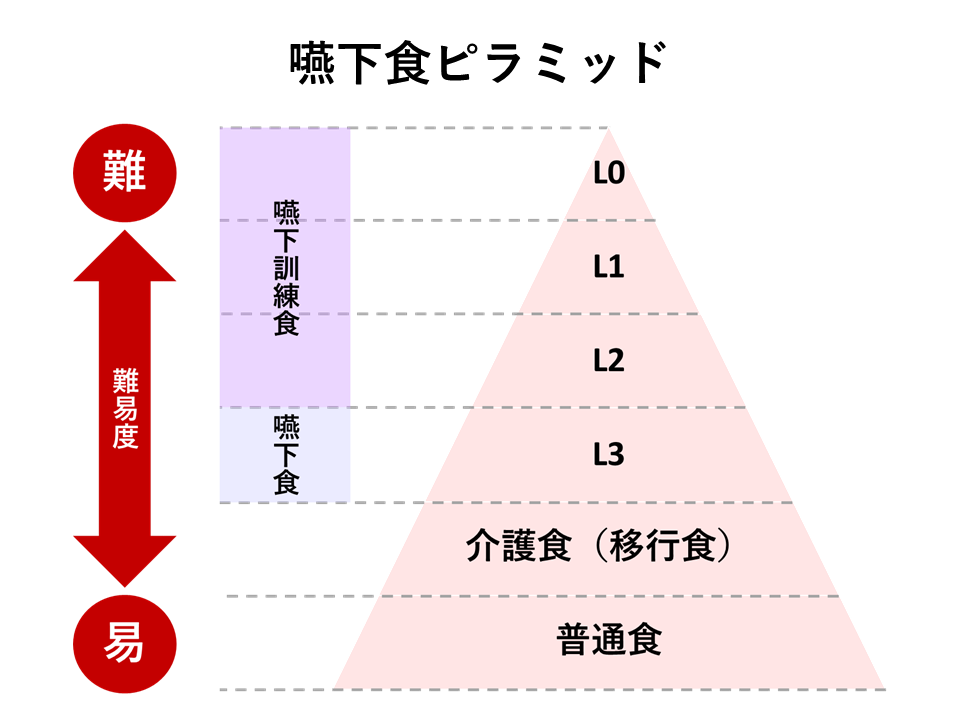

介護食における軟菜食の位置づけ

軟菜食は、介護食に移行した際の最初の段階として選択されており、通常食に近い形態です。その方のそしゃく力・嚥下力に応じて、軟菜食→ムース食→ミキサー食と移行していきます。軟菜食は歯ぐきで噛む、舌で押しつぶすことを前提にしたものですが、ムース食は噛まずに舌でつぶせるほど柔らかい食事と定義されています。ミキサー食は、さらに噛まずに食べられる形態の食事です。

・軟菜食の位置づけ

日本摂食嚥下リハビリテーション学会による「嚥下調整食分類2021」では、軟菜食は4から3に相当する位置づけです。ご入居者一人ひとりの嚥下状態の把握にお役立てください。

介護食におけるソフト食の位置付け

日本摂食嚥下リハビリテーション学会

学会分類2021(食事)早見表

| コード 【Ⅰ-8項】 | 名称 | 形態 | 目的・特色 | 主食の例 | 必要な咀嚼能力 【Ⅰ-10項】 | 他の分類との対応 【Ⅰ-7項】 | |

| 0 | j | 嚥下訓練食品0j | 均質で、付着性・凝集性・かたさに配慮したゼリー 離水が少なく、スライス状にすくうことが可能なもの | 重度の症例に対する評価・訓練用 少量をすくってそのまま丸呑み可能 残留した場合にも吸引が可能 タンパク質の含有量が少ない | (若干の送り込み能力) |

嚥下食ピラミッドL0 |

|

| t | 嚥下訓練食品0t | 均質で、付着性・凝集性・かたさに配慮したとろみ水 (原則的には、中間のとろみあるいは濃いとろみ*のどちらかが適している) | 重度の症例に対する評価・訓練用 少量ずつ飲むことを想定 ゼリー丸のみで誤嚥したりゼリーが口中で溶けてしまう場合 タンパク質の含有量が少ない | (若干の送り込み能力) | 嚥下食ピラミッドL3の一部(とろみ水) | ||

| 1 | j | 嚥下調整食1j | 均質で、付着性、凝集性、かたさ、離水に配慮したゼリー・プリン・ムース状のもの | 口腔外で既に適切な食塊状となっている (少量をすくってそのまま丸呑み可能) 送り込む際に多少意識して口蓋に舌を押し付ける必要がある 0jに比し表面のざらつきあり | おもゆゼリー、ミキサー粥のゼリーなど | (若干の食塊保持と送り込み能力) | 嚥下食ピラミッドL1•L2 えん下困難者用食品許可基準Ⅱ UDF 区分 かまなくてよい(ゼリー状)*UDF:ユニバーサルデザインフード |

| 2 | 1 | 嚥下調整食2-1 | ピューレ・ペースト・ミキサー食など、均質でなめらかで、べたつかず、まとまりやすいもの | 口腔内の簡単な操作で 食塊状となるもの (咽頭では残留、誤嚥をしにくいように配慮したもの) | 粒がなく、付着性の低いペースト状のおもゆや粥 | (下顎と舌の運動による食塊形成能力および食塊保持能力) | 嚥下食ピラミッドL3 えん下困難者用食品 許可基準Ⅲ UDF 区分 かまなくてよい |

| 2 | 嚥下調整食2-2 | ピューレ・ペースト・ミキサー食などで、べたつかず、まとまりやすいもので不均質なものも含む スプーンですくって食べることが可能なもの | やや不均質(粒がある)でもやわらかく、離水もなく付着性も低い粥類 | (下顎と舌の運動による食塊形成能力および食塊保持能力) | 嚥下食ピラミッドL3 えん下困難者用食品 許可基準Ⅲ UDF 区分 かまなくてよい |

||

| 3 | 嚥下調整食3 | 形はあるが、押しつぶしが容易、食塊形成や移送が容易、咽頭でばらけず嚥下しやすいように配慮されたもの 多量の離水がない | 舌と口蓋間で押しつぶしが可能なもの。押しつぶしや送り込みの口腔操作を要し(あるいはそれらの機能を賦活し)、かつ誤嚥のリスク軽減に配慮がなされているもの | 離水に配慮した粥など | 舌と口蓋間の押しつぶし能力以上 | 嚥下食ピラミッドL4 UDF 区分 舌でつぶせる |

|

| 4 | 嚥下調整食4 | かたさ・ばらけやすさ・貼りつきやすさなどのないもの 箸やスプーンで切れるやわらかさ | 誤嚥と窒息のリスクを配慮して素材と調理方法を選んだもの 歯がなくても対応可能だが、上下の歯槽堤間で押しつぶすあるいはすりつぶすことが必要で舌と口蓋間で押しつぶすことは困難 | 軟飯・全粥 など | 上下の歯槽堤間の押しつぶし能力以上 | 嚥下食ピラミッドL4 UDF区分 舌でつぶせる および UDF区分 歯ぐきでつぶせるおよび UDF 区分 容易にかめるの一部 |

|

本表は学会分類2021(食事)の早見表です。

本表を使用するにあたっては必ず「嚥下調整食分類2021」の本文をお読みください。

なお、本表中の【 】表示は、学会分類2021本文中の該当箇所を指します。

上記0tの「中間のとろみ・濃いとろみ」については、学会分類2021(とろみ)を参照ください。

本表に該当する食事において、汁物を含む水分には原則とろみをつけます。【I-9項】

ただし、個別に水分の嚥下評価を行ってとろみ付けが不要と判断された場合には、その原則は解除できます。

他の分類との対応については、学会分類2021との整合性や相互の対応が完全に一致するわけではありません。【I-7項】

軟菜食のメリット・デメリット

ここでは、介護食として軟菜食を提供する際のメリットとデメリットをご紹介します。

〈メリット〉

・噛む力・飲み込む力が弱った方に適している

高齢になると、歯を失う、口周りの筋力が低下する、あるいは病気の後遺症などで、通常の食事をそしゃくすることが難しくなり、飲み込む力も弱ってきます。軟菜食はやわらかく調理することで、かむ力・飲み込む力を助けます。

・ミキサー食・きざみ食よりも誤嚥のリスクが低い

ミキサー食は、飲み込む力が弱った方に最適だと考えられますが、粘度によって誤嚥のリスクがあります。また、きざみ食も同様に細かくきざまれた食事が口の中でまとまらず、ばらけてしまうと気管に入り込みやすく、誤嚥のリスクが高いといわれます。

その点、軟菜食は、やわらかいだけでなく、口の中でまとまりやすく、食塊を形成しやすいように意識されているので、誤嚥のリスクも低くなります。

・通常食をやわらかく調理するので、食事の見栄えがいい

軟菜食はできるだけ元の食材の形を残しながら、下ごしらえや加熱の工夫でやわらかく調理します。

ペースト状のミキサー食や細かくきざんだきざみ食は、元の食材の形が大きく変わり、見た目にも味気なく感じられることもあります。

・食欲を損ないにくい

人は食べ物を見ておしそう、食べたいと感じます。そこで唾液や胃液の分泌など、食べるための反応が起こります。軟菜食は介護食の中でも通常食と見た目やニオイな度の印象が大きく変わらないので、食欲を損ないにくいのです。

〈デメリット〉

・調理時間・手間がかかる

下ごしらえや、煮込みなど、調理時間や調理の手間が、通常の食事を作るよりもかかります。

・コストアップ

圧力鍋やフードプロセッサーなど、下ごしらえや調理のための器具が必要になります。また、飲み込みやすくしたり、施設内での調理を行おうとすると費用面でのコストアップにもつながります。

・食材本来の食感が失われる

歯ぐきで噛めるほどのやわらかさに仕上げるため、食材そのものの食感は失われてしまいます。

2.軟菜食作りの注意点

より食べる意欲を引き出し、食べる機能を維持するための軟菜食。作る上での注意点をご紹介します。

・やわらかい食材を選ぶ

軟菜食では、あらかじめやわらかい食材を選ぶことも大切です。肉は薄切り肉やひき肉、魚は脂ののった白身魚、豆腐は絹ごし豆腐などがおすすめです。

・繊維質の多い野菜は切り方を工夫

野菜の切り方を工夫するだけでも、食べやすさは上がります。繊維に対して直角に切る、薄く切る、隠し包丁を入れるなどの工夫のほか、皮をむくなども食べやすさをアップさせます。

・やわらかさのほか、飲み込みやすさも心がける

軟菜食は加熱や下ごしらえで、歯を使わなくても噛み切れるやわらかさになるよう、調理します。また、マヨネーズやバターなどの油脂を加えると、なめらかさもアップし、飲み込みやすくなります。

・誤嚥リスクのある食材を避ける

食べ物が喉を通るとき、通常は気管の入り口が自然に塞がれ、食道へと食べ物が進みます。しかし加齢で喉の筋肉が弱ると、気道が塞がれるタイミングがずれてしまい、むせや誤嚥が起こるのです。

一見飲み込みやすそうに見える以下の食材は要注意。誤嚥の危険性が高まるため、そのまま提供するのは控えたほうがよいでしょう。

・弾力のある食材...カップ入りこんにゃくゼリー、玉こんにゃくなど

・ツルリとした食材...もずく、わかめ、じゅんさいなど

・口の上あごに張り付く食材...焼きのり、おぼろこんぶ、もなかなど

・水分の中に固形物がある...味噌汁、すまし汁、固形食材の入ったスープ

喜ばれる軟菜食作りのポイント

介護食の中でも、軟菜食はご入居者・入院患者に食事の楽しみを提供しやすい食事です。見た目、香り、舌で触れた感触、味わい、料理から始まる会話など、五感を使って味わうことで心が満たされますし、食欲を十分にわかせることで必要な栄養を摂取でき、ご入居者の健康につながります。より喜んでいただくためのポイントを以下にまとめましたのでお役立てください。

・香り高い食材をプラス

青じそやしょうが、ゆずや山椒といった香味食材を付け合わせてみましょう。香りが食欲を誘い、食事の味わいを引き立たせます。

・季節の食材をプラス

春ならイチゴ、夏ならトマト、秋はなすやりんごなど、旬の食材を積極的に取り入れましょう。旬の食材は栄養価も高く、季節を意識することで食事時の会話をより盛り上げます。

・盛り付けなど見た目をプラス

見た目の演出も食べる気持ちを盛り上げます。食材の盛り付け方をアレンジするほか、食器やテーブルクロスを変える、季節の花を一輪飾るなど、テーブルコーディネートに変化を加えることで、楽しい食卓の演出ができます。

※記事中の写真・イラストは全てイメージです。

この記事の監修

栄養士

下口 貴正

長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。

2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。

長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。

2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。

あわせて読みたい