2025 10 . 22

介護の基礎知識嚥下食3(コード3)とは?嚥下調整食の分類と食事例&調理ポイント

嚥下食3(コード3)は、舌で押しつぶせるやわらかさの食事で、口腔内で食べ物をまとめながら飲み込みやすい段階です。嚥下機能に合わせた調理で、食べる楽しみを支えます。

高齢化が進む中で、そしゃく・嚥下(えんげ)機能の低下は誰にでも起こり得ます。そしゃく・嚥下機能が低下すると、食事中にむせるといった窒息のリスクが高まり、安全に食べられる食事が重要になります。

嚥下調整食は、食材をやわらかくするだけでなく、噛む力や飲み込む力に合わせて食事の形態を段階的に調整することで、安全に食べやすく工夫された食事です。

中でも嚥下食3(コード3)は、形をやわらかく保った食事で、舌と口蓋(こうがい)間で押しつぶせる程度のやわらかさが基準です。ペースト状(コード2)からの移行段階として、少しずつそしゃくを取り入れられる重要な段階となります。

※本記事では「嚥下食」と記載しますが、正式には「嚥下調整食」の分類に基づきます。嚥下食3は「嚥下調整食3」と同義で、やわらかく形を残した食事の段階を指します。

目次index

嚥下調整食の分類と嚥下食3(コード3)の位置づけ

一般社団法人日本摂食嚥下リハビリテーション学会の「嚥下調整食分類2021」によると、嚥下食はコード0〜4に分類され、数字が大きいほど通常食に近くなります。嚥下食3(コード3)は、一般的に「やわらか食」や「ソフト食」とも呼ばれ、形をある程度保ったやわらかい食事を指します。

●コード0:舌と口蓋間の押しつぶし能力はほとんど不要で、少量で口に入れても誤嚥しにくいゼリーやとろみ水。重度の嚥下障害の評価・訓練用。

●コード1:口の中で広げず送り込めるゼリーやプリン状で、舌の動きで軽く形を変えながら安全に飲み込める段階。

●コード2:ピューレ状やペースト状で、口腔内で食べ物をまとめ、舌と下顎を動かして食べ物の塊を形成し、送り込みが可能なやわらかさ。ほとんど噛まずに飲み込める。

●コード3:形をある程度残したやわらかい食事で、舌と口蓋間で押しつぶせる能力が必要。少しずつそしゃくを取り入れられる段階。

●コード4:やわらかい通常食に近く、歯茎で押しつぶす、またはある程度のそしゃく力が必要。かたさや粒感がある食品にも対応可能。

嚥下食3(コード3)は、日常食への移行期にあたり、食べる楽しみを保ちながら、誤嚥のリスクを軽減し、そしゃくの練習ができる段階として重要です。

嚥下食の詳細な分類については、「嚥下(えんげ)食 とは? その必要性と分類について」をご参照ください。

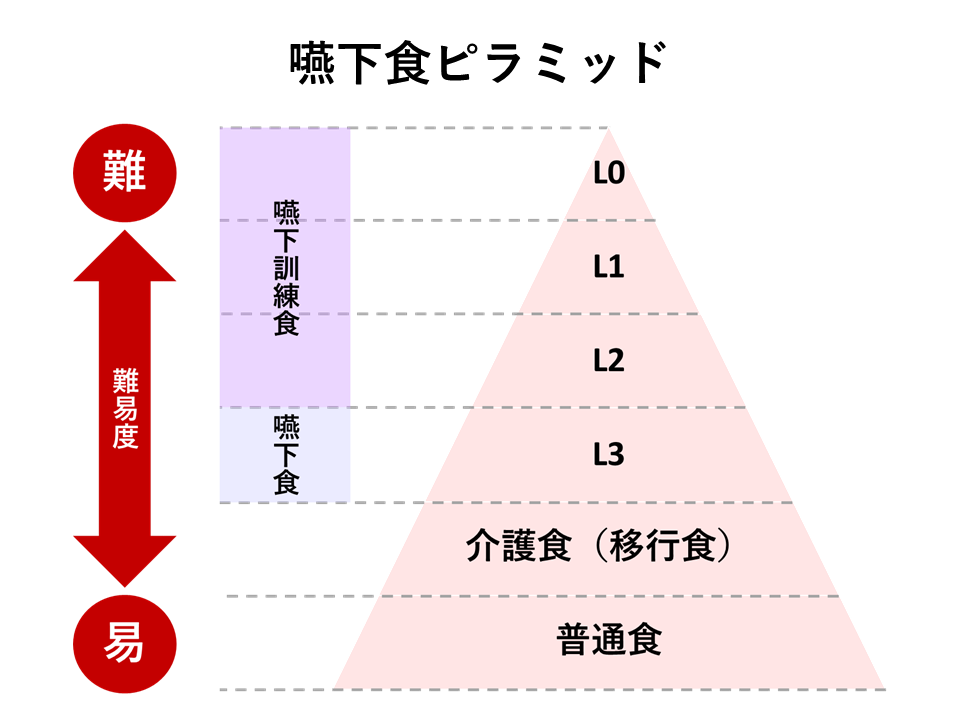

嚥下ピラミッドとの関連性

嚥下食3(コード3)は、嚥下ピラミッドでいうLevel4相当の食品が中心です。Level4の食品は、やわらかさと形を保ちつつ口の中でまとまりやすく、舌や歯茎で押しつぶせるやわらかさが特徴です。嚥下ピラミッドを意識することで、食事の段階やそしゃくの練習が視覚的にも理解しやすくなります。

ユニバーサルデザインフード(UDF)との関連性

嚥下食3(コード3)は、ユニバーサルデザインフード(以下、UDF)の「区分2:舌でつぶせる」に近い食形態です。

UDF区分を活用すると、食材のやわらかさや形状を安全に管理しやすく、嚥下機能に応じた調理基準の目安として役立ちます。

詳しくは、「嚥下食ピラミッドの概要と各レベルの分類・詳細」もご覧ください。

嚥下食3(コード3)の対象者と食事の特徴は?

嚥下食3(コード3)は、舌と口蓋間で食材を押しつぶせる力があり、口の中で食べ物をまとめながら飲み込むことができる方を対象としています。そしゃくも徐々に取り入れられる段階です。ただし、かたい食品やパサつきやすい食品を避けることが必要です。食べ物を押しつぶす力があっても、飲み込む力が弱い場合は、コード3の嚥下調整食が適切です。

嚥下食3(コード3)の食事形態の特徴

嚥下食3(コード3)は、形をある程度保ちながら、歯や義歯がなくても舌で押しつぶせるやわらかさが基準です。

口の中で食べ物がばらつかず、水分が多く出ることもなく、まとまりを保てるため、そしゃくを取り入れながら安全に食べることができます。

ミキサーやフードプロセッサーは必須ではなく、通常の調理でも条件を満たせばコード3に該当します。

食品では、主菜は柔らかく仕上げたハンバーグの煮込みやあんかけ野菜(大根・かぼちゃなど)のほか、やわらかく仕上げたオムレツや煮卵などの卵料理、主食は五分~全粥などの水分が多すぎないものが該当します。

やわらかさを出す調理法

煮る・蒸す・圧力鍋など、食材に応じた加熱を選びます。例えば、根菜類は圧力鍋で短時間加熱すると、形を保ちながら舌でつぶせるやわらかさに仕上がります。加熱後に出汁やソースで水分を補う際は、単にやわらかさを考えるだけでなく、口の中で食べ物がばらつかないよう、調整することが安全性のポイントです。

口の中でまとまりを保つ工夫

とろみやあんかけを活用して、食べ物が口の中でばらつかないよう、まとまりを保てるようにします。ただし、とろみが強すぎると口腔内に残留しやすく、誤嚥の原因になるため注意が必要です。煮汁に少量の片栗粉を加え、軽いとろみをつける程度が目安です。

味・見た目の工夫

安全性を最優先にしながらも、彩りや香りの工夫で食欲を高めることも大切です。器の色や盛り付けに高さを出すことで、見た目にも満足感が得られます。

嚥下食を食べる際のポイントと注意

嚥下調整食は、やわらかさを調整するだけでなく、食べ方にも配慮が必要です。誤嚥やむせを防ぐために、姿勢や一口量、食べる速度などに注意しましょう。

●姿勢:背筋を伸ばし、顎を軽く引くことで、むせにくくなり、誤嚥のリスクも低くなります。

●一口量:小さめのスプーンや箸で一口ずつ取り、口の中でまとめやすい量に調整します。

●食べる速度:ゆっくり落ち着いて食べることで、そしゃくや嚥下のタイミングを安全に保てます。

●環境:テレビやスマホなど気が散るものを避け、落ち着いた環境で食事をすることも大切です。

また、嚥下機能には個人差があるため、同じメニューでも食べやすさは異なります。家庭や施設では、家族や利用者の様子を見ながらやわらかさや一口量を調整し、安全に食べられるように配慮しましょう。

嚥下食3(コード3)に適したメニュー例

嚥下食3では、形をある程度残しつつ、舌や歯茎で押しつぶせるやわらかさに調整することがポイントです。

挽肉じゃが

じゃがいもやにんじんは舌や歯茎で押しつぶせるやわらかさになるまで煮込みます。挽肉は加熱してほぐし、煮汁は適度に残して食材が口の中でまとまりやすくします。必要に応じて片栗粉で軽くとろみをつけると、さらに食べやすくなります。ドロドロの状態にせず、形をある程度残すことが調理の目安です。

素朴な味わいプリン

蒸しプリンは卵の凝固力でかたまるため、かたくなりすぎず舌や歯茎で押しつぶせるやわらかさを保てます。嚥下食3(コード3)として提供する際は、蒸し加減を調整し、やわらかさを保ち、必要に応じて牛乳やとろみで口の中でまとまりやすくします。控えめな甘さにすることで、食べやすく、食事の楽しさを感じやすくなります。

栄養面での工夫

やわらかく調理した鶏肉や白身魚、豆腐などでたんぱく質を補い、煮野菜や裏ごし野菜でビタミン・ミネラルを補います。少量でも高カロリーにするために油脂や牛乳を活用すると、高齢者の低栄養を防ぎつつ安全に食事を楽しめます。

【まとめ】嚥下食3(コード3)を安全に楽しむために

嚥下食3(コード3)は、安全性を確保しながら食事の楽しみやそしゃくの練習を取り入れられる段階です。食材はやわらかく、口の中でまとまりやすいように調理し、彩りや味付けで食欲を刺激します。一口量や食べる速度、姿勢に配慮し、個人差に応じてやわらかさや量を調整することで、家庭や施設でも安心して提供できます。嚥下食3(コード3)を取り入れることで、無理のない範囲でそしゃくの練習を行いながら、食事の楽しさを感じられるようになります。

※記事掲載のイラスト・写真はすべてイメージです。

この記事の監修

栄養士

下口 貴正

長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。

2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。

長崎・福岡の病院厨房MG、本社勤務を経て、中四国エリア事業部長東海支店部長、京都支店長を歴任。

2013年よりベネッセパレット設立準備室へ異動し現在製造本部責任者として介護食・配食の製造に従事する。

あわせて読みたい