2025 10 . 22

介護の基礎知識病院での嚥下食の提供と管理~分類・基準から家庭での工夫まで解説~

病院での嚥下食の分類や提供方法、家庭での調理や市販品の選び方まで解説。誤嚥リスクを抑え、安全でおいしい食事を続けるポイントを紹介します。

食事は栄養摂取だけでなく、日々の楽しみや生活の質にも大きく関わります。しかし、病気や加齢により嚥下機能が低下すると、通常の食事では誤嚥(ごえん)や窒息のリスクが高まります。こうした方々のために、食材の形態や調理法を調整し、安全に摂取できるよう工夫された食事が「嚥下食」です。

本記事では、病院や施設などでの嚥下食の分類や提供方法に加え、家庭での再現のポイントや市販品の選び方まで、専門的視点を交えてわかりやすく解説します。

目次index

嚥下食の基礎知識と病院での役割

嚥下食は、そしゃく・嚥下の力が低下した方が安全に栄養を摂取できるよう調整された食事形態です。病院での提供時には誤嚥や窒息のリスクを減らしつつ、必要な栄養と水分を確保して、治療や回復を支えることが主な目的となっています。さらに、見た目や味、香りなどの工夫を通して、食べる喜びを感じられるようにすることも重要です。

病院での提供の目的

嚥下食は、次の点を重視して提供されます。

● 誤嚥や窒息を防ぎ、安心して食事ができる環境を作る

● 十分な栄養を摂取し、治療やリハビリの回復を支える

● 嚥下や口の機能をできるだけ維持・改善する

● 食事を楽しむ意欲を保ち、生活の質を維持する

医師や言語聴覚士(ST)、管理栄養士、看護師などが連携し、食事中の様子を観察しながら、一人ひとりに合わせた形態と味付けで提供するのが望ましいです。

病院で嚥下食が必要になるケース

嚥下食の必要性は、飲み込み機能や口腔環境、加齢など、さまざまな要因によって生じます。

筋力の低下や病気の影響

脳卒中やパーキンソン病、ALS(筋萎縮性側索硬化症)などの神経筋疾患や、がん治療・手術後では嚥下機能が低下し、飲み込みが難しくなることがあります。誤嚥や窒息を防ぐため、食事形態の調整が必要です。

口の中の状態

義歯の不具合や歯の欠損、口内炎などで十分に噛めない場合、嚥下食を活用することで食べる負担を減らし、安全に食事をとることができます。

加齢による変化

高齢になるとそしゃく筋や舌の力が弱くなり、嚥下反射も鈍くなります。その結果、食べ物がのどに残りやすく、誤嚥のリスクが高まります。やわらかくまとまりやすい食事と、姿勢や食事環境への配慮が大切です。

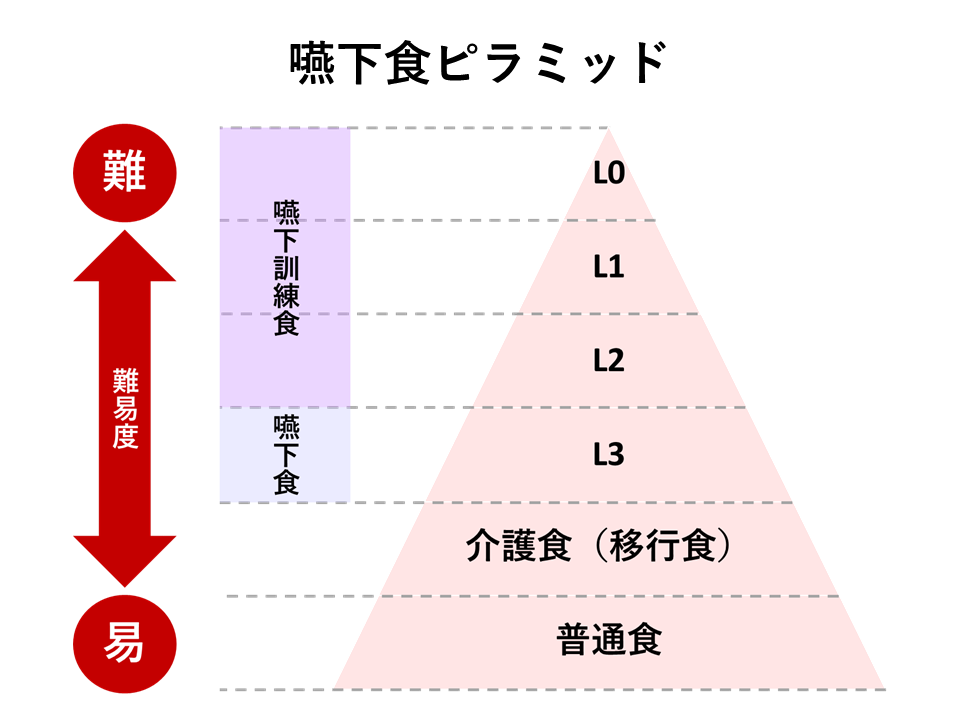

嚥下食の分類目安(学会分類2021)

嚥下食の提供には、飲み込みやすさに応じた段階的な分類が用いられます。

近年、病院などの医療現場では、一般社団法人日本摂食嚥下リハビリテーション学会が定めた「嚥下調整食学会分類2021」に基づいて、食形態を調整する取り組みが進められています。

【病院の嚥下調整食:例】

| 学会分類コード | 主な食事内容(例) | 特徴・対象者 |

|

コード0 (嚥下訓練食0j/0t) |

市販の嚥下訓練用ゼリー、重湯ゼリーなど(たんぱく質含量が少ない)。 | 嚥下訓練初期に使用。舌やのどの動きを確認しながら、安全に飲み込む練習を行う段階。 |

|

コード1j (嚥下調整食1j) |

ミキサー粥ゼリー、卵豆腐ゼリー、ジュースゼリーなど。 | 舌の前後運動で飲み込める段階。まとまりやすい滑らかなゼリー状食。 |

|

コード2 (嚥下調整食2-1/2-2) |

全粥粒ゼリー、茶碗蒸し、うらごし魚、うらごし野菜など。 | そしゃくはほとんど不要。頬部で寄せて舌でまとめ、嚥下できる段階。滑らかで均質なピューレ・ペースト状食。 |

|

コード3 (嚥下調整食3) |

全粥、魚ムース、野菜のとろみあんかけなど。 | 舌で押しつぶせるやわらかさを持ち、形が保たれるムース状食。ソフト食とも呼ばれる。見た目の形も整っている。 |

|

コード4 (嚥下調整食4) |

全粥、やわらかい煮物、含め煮など。 | 歯茎でつぶせる程度のやわらかさ。通常食へ移行する前段階。 |

そしゃく嚥下機能に応じた分類・調理のポイントについては、以下の記事もご覧ください。

「嚥下(えんげ)食 とは? その必要性と分類について」

※内容やかたさは施設によって差があり、ここで示した学会分類との対応はあくまで目安です。なお、きざみ食を提供している施設もありますが、学会分類2021では推奨されていません。提供する施設では、安全性や食べやすさに考慮して提供されています。

詳しくは「きざみ食のリスクと課題」の記事をご参照ください。

嚥下食提供までのステップ

嚥下食は、患者の飲み込みの状態に合わせて段階的に整えていきます。病院ではおおまかに以下の流れで進められます。

1.初期評価

嚥下の様子を観察、検査を行い、どのくらいのやわらかさやとろみが必要かを確認します。

2.食形態の決定

評価結果に基づき、ペーストやムースなど、患者に合った食事形態を選びます。

3.提供中の様子の確認

食事中にむせたり、咳をしたり、疲れが出ていないかを見ながら進めます。

4.再評価・調整

食べる様子や体調に応じて、食事のやわらかさや量を少しずつ変えます。管理栄養士は栄養の量やバランスを調整し、看護師は摂取量や様子を記録。医師や言語聴覚士と情報を共有しながら、日々の食事を患者もしくは患者の状態に合わせて進めていきます。

具体的な病院での工夫例と注意点

嚥下食では、患者の嚥下機能に合わせて食材の形状やかたさ、食べ方を工夫することが重要です。病院では、次のような対応が行われています。

誤嚥を防ぐ基本の工夫

嚥下食では、食材だけでなく食べ方や環境にも配慮することが大切です。

●食材のかたさ・粒の大きさ・とろみの調整

そしゃく力や嚥下反射に合わせ、粒を小さくしたり、やわらかく煮たり、とろみをつけたりします。

●姿勢の管理

背筋を伸ばし、上体を少し起こして食事をとります。椅子やクッションで安定させると、食べ物がのどを通りやすくなり、より安全に嚥下できます。

●一口量の調整

少量ずつ口に入れ、嚥下の様子を確認しながら無理のないペースで進めます。

●声かけ・環境づくり

食事中に安心できる声かけを行い、静かで落ち着いた環境を整えます。

栄養管理のポイント

嚥下食は摂取量が減りやすく、カロリーやたんぱく質が不足しがちです。病院では安全性を保ちつつ、栄養面にも配慮しています。

●エネルギー補給

バターや生クリーム、チーズを加えてカロリーを補います。

●たんぱく質の強化

たんぱく質補助食品や栄養ゼリーを活用し、筋肉量や体力の維持をサポートします。

●ビタミン・ミネラルの補給

野菜や果物を組み合わせ、ビタミンやミネラルをバランスよく摂取できるよう工夫します。

●摂取量の確認

体重や食事量の変化を定期的にチェックし、必要に応じて食形態や補助食品の量を調整します。

より具体的に高齢者のたんぱく質やカロリーを効率的に補う方法を知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

「高齢者の栄養の管理ポイント たんぱく質 とカロリーを効率的に補う方法」

それぞれの嚥下食の工夫については以下記事もご覧ください。

「ミキサー食とペースト食の違いとは?」

「ムース食とは?作り方のポイントや注意点」

家庭での嚥下食の提供方法

家庭での嚥下食では、安全性は保ちつつ、調理の手間や生活に無理なく取り入れる工夫が大切です。

簡単に作れる工夫

冷凍食材を活用すると、下ごしらえの時間を短く抑えられます。手作りが必要な場合でも、市販のペーストやピューレを取り入れることで、手間を減らしながら食べやすさに配慮できます。

また、フードプロセッサーやすり鉢を活用することで、食材を素早く細かくできるため、安全に嚥下食を作ることが可能です。

市販の嚥下食・介護食品の活用

近年は、通販やスーパーでも嚥下食や介護食品の種類が充実しています。市販品を活用すると、在宅でも無理なく食事を整えやすく、介護の負担も軽減できます。

市販の嚥下食や介護食品には、次のような特徴があります。

●食形態やかたさの目安がわかる

ユニバーサルデザインフード(UDF)や特別用途食品には、食材のかたさややわらかさの目安が表示されています。

商品の特徴については「嚥下食ピラミッドの概要と各レベルの分類・詳細」にも記載しているので、ぜひ参考にしてください。

●手軽に提供できる

冷凍・レトルトタイプは温めるだけで食卓に出せるため、調理時間や献立作りの負担を減らせます。

●味やバリエーションが豊富

和食・洋食・中華など多彩な味がそろっており、食感や色も工夫されています。飽きずに続けやすく、食欲の維持にも役立ちます。

医療従事者と連携した食事管理

家庭で嚥下食を作る際は、利用者の状態や食事形態を安全に確認するため、医療スタッフや介護食の専門家と連携することが安心につながります。どの専門家に、どんな内容を相談すればよいかを把握しておくことがポイントです。

相談できる専門家

●医師:体調や病気の影響、むせや咳、体重変化、食事制限や普通食への移行の可否

●言語聴覚士(ST):嚥下機能の検査結果や家庭での安全な食べ方

●管理栄養士:栄養バランス、食形態の調整、補助食品の活用

●介護食士・介護アドバイザー(民間資格):家庭での調理方法や食べやすさの工夫

食事中のむせや咳、摂取量、使用しているとろみ剤や食品の情報を伝えると、より安全で適切な食事調整が可能です。

介護食士や介護食アドバイザーについて、詳しくは以下記事も参考にしてみてください。

「介護食士とは?資格の取り方・仕事内容をわかりやすく解説」

「介護食アドバイザー資格とは?メリット・取得方法・活かし方を徹底解説」

定期的な評価と食事形態の見直し

嚥下機能は、リハビリや体調の変化に応じて変わります。状態が改善した場合は、より通常の食事に近い形態に戻すことも可能です。定期的な評価を受け、その時点で「食べやすい形態」を保つことが大切です。

通院時に確認しておきたいポイント

家庭での食事管理をより適切にするため、通院時には次の点を医療スタッフに伝えましょう。

●食事中にむせや咳、疲れが出ていないか

●摂取量や体重の変化

●使用しているとろみ剤や食品の選び方

これらを共有することで、個々の状態に合わせた嚥下食の調整や栄養管理が行いやすくなります。

【まとめ】家庭でも続けられる、安全でおいしい嚥下食を

嚥下食は、誤嚥や窒息のリスクを防ぎながら、必要な栄養を確保し、食べる楽しみを支える大切な食事です。病院では複数の医療系職種が連携しながら嚥下食の形態を段階的に調整し、患者ひとり一人にあった介護食提供が望まれます。また、嚥下機能が完全に回復しないなど、退院した後の家庭でも状態を観察しながら、やわらかさやとろみを調整することで安全に嚥下食を続けることができます。

病院での提供時も、家庭での提供時も、手作りだけでなく市販の嚥下食や栄養補助食品を取り入れることで、より手軽に食事提供の幅を広げられます。嚥下食の提供時には医療スタッフや専門家の助言を受けながら、無理のない形で「おいしく安全に食べる」時間を守っていきましょう。

※記事掲載のイラスト・写真はすべてイメージです。

この記事の監修

管理栄養士

角 佐知子

献立作成、完全調理済み食品の開発に携わる。

ベネッセパレットにて、マーケティング部へ所属。現在、薬膳について、資格取得へ向け勉強中。

【参考文献】

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjrmc/58/8/58_58.896/_pdf

https://member.jsdr.or.jp/elearning3/lesson/1476/08/

https://www.ncgg.go.jp/hospital/iryokankei/nst/39.html

https://www.nanbyou.or.jp/entry/52

https://www.jsdnnm.com/column/

https://utano.hosp.go.jp/section/hospital_section06.html

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jibiinkotokeibu/126/7/126_873/_pdf/-char/ja

https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/sesshokushougai/shindan.html

https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/koureisha-shokuji/hint-ryudoshoku.html

あわせて読みたい